当サイトをご覧いただきありがとうございます^^

フリーランスダンサーの方で、ダンスインストラクターを目指したり、なりたてホヤホヤの方にとって、役立つ実務スキルのひとつ「資料作成スキル」 から「Googleスプレッドシートを使って自分で作ればコスト削減になる、発表会タイムスケジュールの作り方」について紹介しているシリーズ。

今回で最後のシリーズ。「後編〜当日スケジュールの作り方〜」について解説していきたいと思います。

このシリーズでは以下の3シリーズでお送りしています。

■前編…骨格作り

■中編…前日のスケジュール作り

■後編…当日のスケジュール作り

シリーズ1「前編〜骨格作り〜」をまだご覧になっていない場合は、一度目を通してから本記事をお読みいただくとスムーズになります!

シリーズ2「中編〜前日スケジュール〜」も先に読んでいただくと、本記事もスムーズに内容が入ってくるかと思います。

・発表会当日のタイムスケジュールとは何かが分かる

・Googleスプレッドシートで簡単な発表会当日のタイムスケジュールを作れるようになる

・自分で制作するのでコスト削減になる

Googleアカウントにログインし、「Googleスプレッドシート」を開いて次に進んでみましょう^^

発表会当日のタイムスケジュールとは

何かイベントや会議を行ったりする際に必ず存在するのがタイムスケジュール、通称「タイスケ」ですが、本番当日の動きを把握するための工程表が「当日タイムスケジュール」となります。

では、この「当日タイムスケジュールの作り方」を全くの初めての方が参考になるように解説していきますね^^

スプレッドシートで簡単な発表会タイムスケジュールを作成する(後編)

今回は最終シリーズ「後編」ということで、「本番当日スケジュールの作り方」を解説します。では、実際にステップに沿って作ってみましょう。

STEP1: 当日タイムスケジュールの草案を作る

STEP2: 部署を追加する

STEP3: 草案をもとにスケジュールを完成させる

STEP4: スタッフに確認を入れる

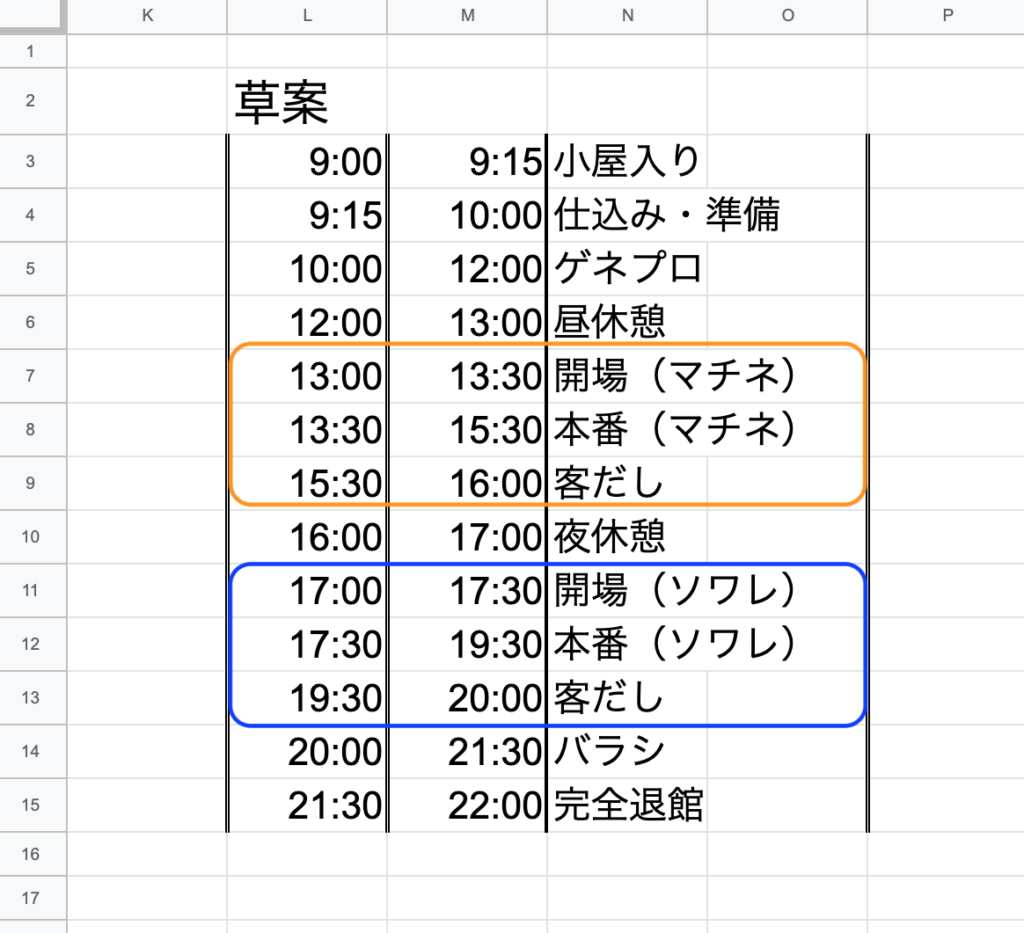

STEP1: 当日タイムスケジュールの草案を作る

まずは当日のタイムスケジュールの大まかな草案作りから行います。この草案をもとにタイムスケジュールを作っていきます。

【小屋入り 仕込み・準備】

スタッフ・出演者が劇場に入り、機材を搬入したり仕込んだりする時間

↓

【ゲネプロ】

スタッフ・出演者が本番通りに進行する時間

↓

【本番・バラシ】

幕が上がって本番を行い、幕が閉じたら片付けをする時間

この大まかな流れを部署ごとにブレイクダウンしていきます。また、本番当日にしかこないカメラマンや撮影クルー、受付スタッフの部署も追加します。

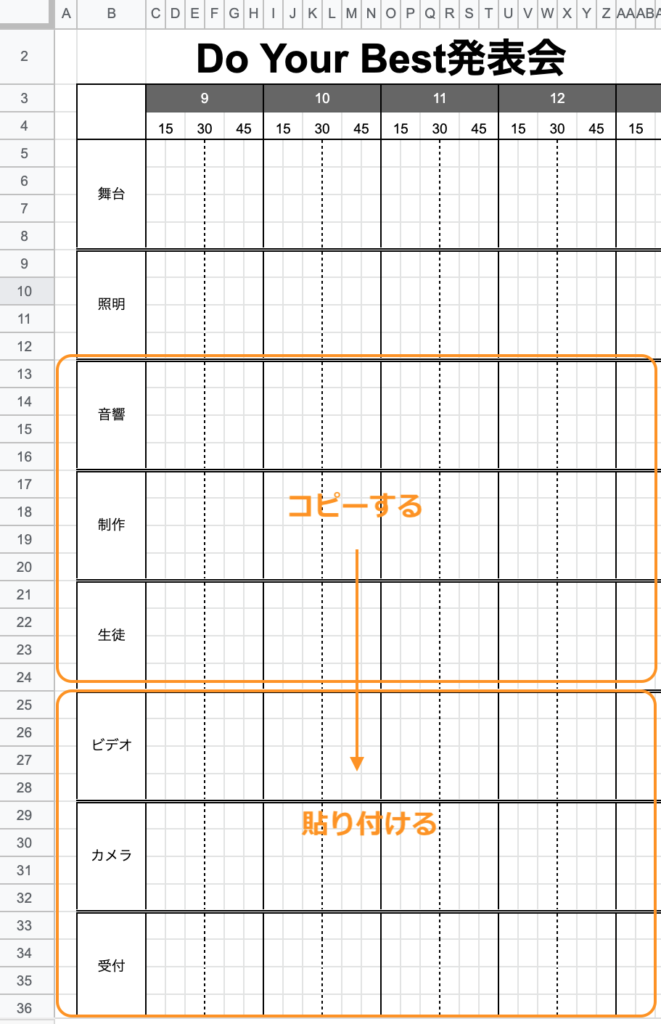

STEP2: 部署を追加する

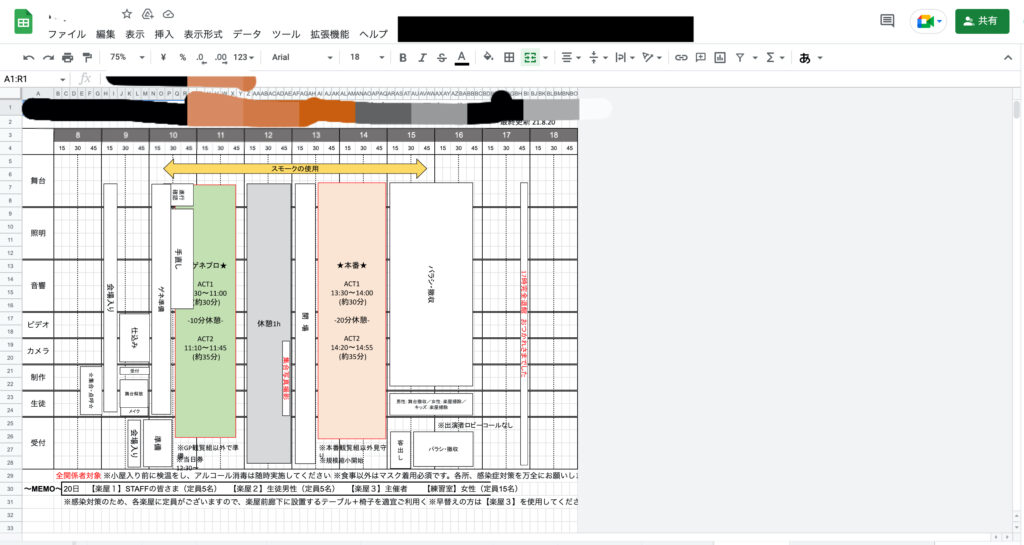

前日から記載のある部署は「舞台」「照明」「音響」「制作」「生徒」でした。ここに「カメラ」「撮影」「受付」を追加します。

貼り付けたら、名前を「ビデオ(撮影)」「カメラ」「受付」など、ご自身の発表会の表記に合わせて変更してください。

STEP3: 草案をもとにスケジュールを作成する

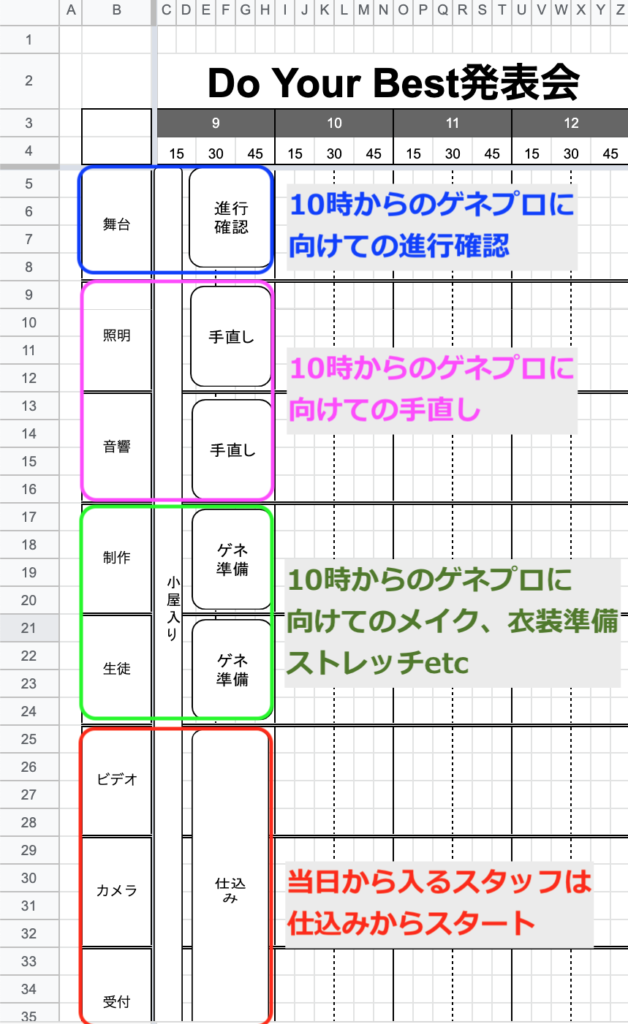

小屋入り〜ゲネプロ終わりまで

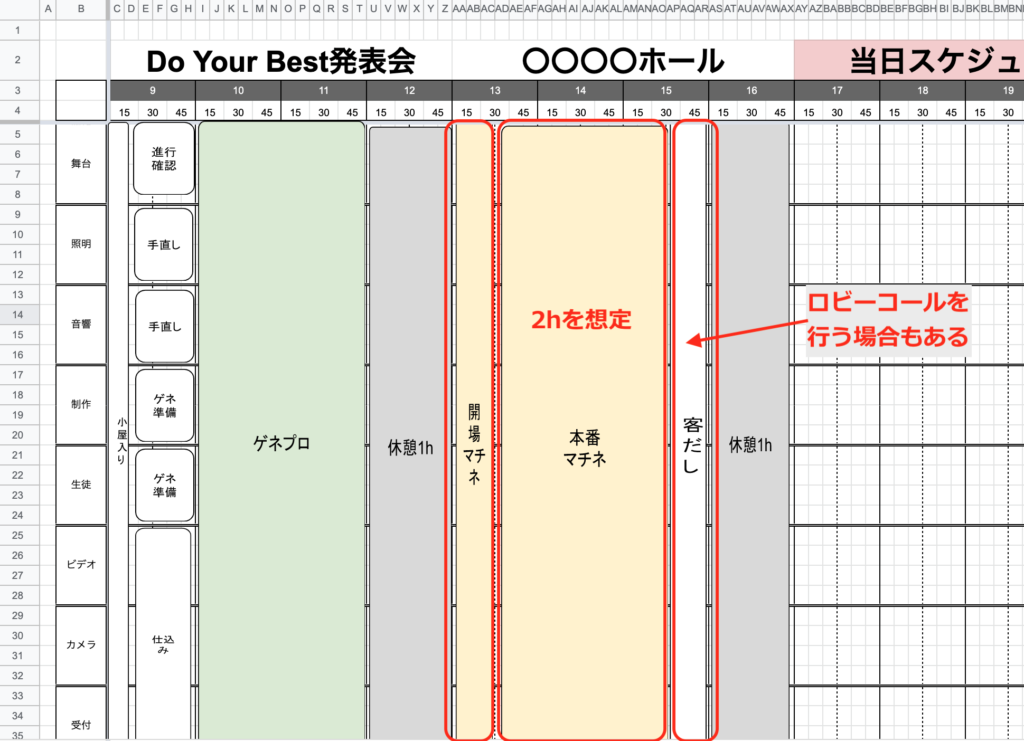

では、まず9:00〜13:00までの午前の部を見ていきましょう。

❶小屋入りからゲネプロまでの間では、各セクションそれぞれ「進行」「手直し」「ゲネ準備」「仕込み」等を行なっていますので、それに合った図形描画を挿入する

❷10時からゲネプロを行い、終了次第「昼休憩」を入れます。

ダンサーや舞台関係者であれば「ゲネプロ」とは何かがわかるかと思いますが念のため以下に説明しておきます。

演劇、オペラ、バレエなどで、初日の前に本番通りに行なうリハーサルのこと。

(引用)コトバンクより

どんな舞台でも非常事態をのぞき、「ゲネプロ」は必ず実行します。出演者はもとより、スタッフにとっても事故を防ぐための重要なプロセスになります。

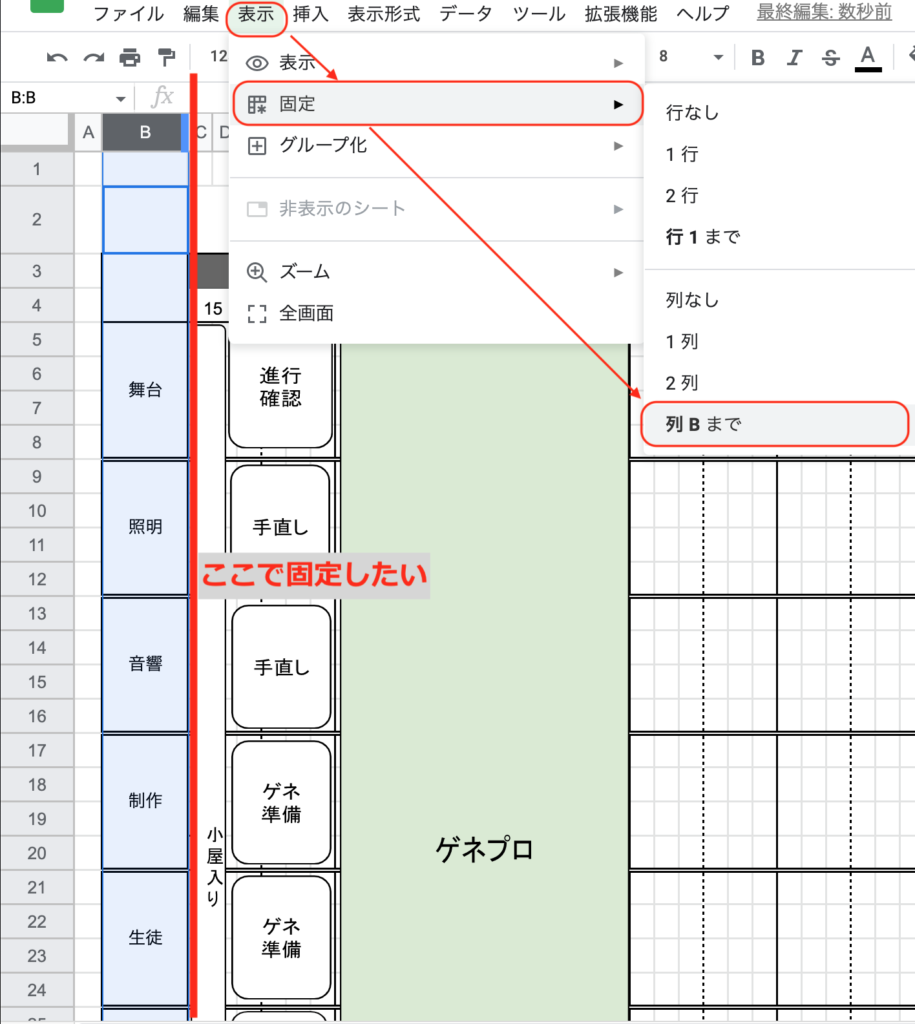

表示を工夫する

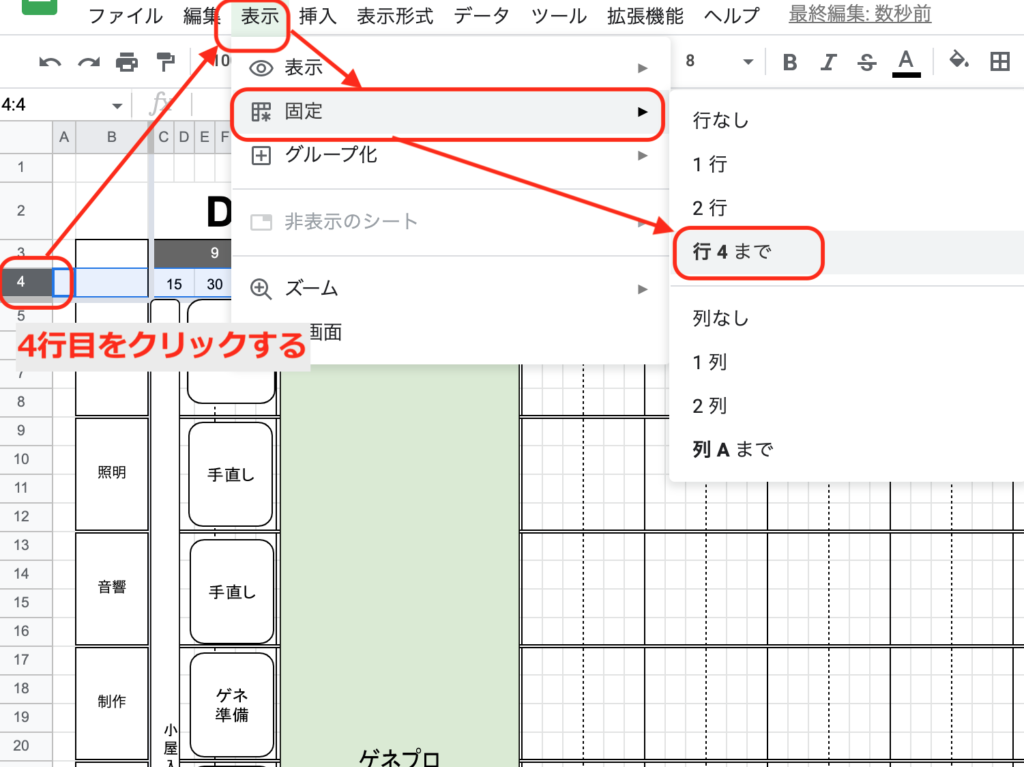

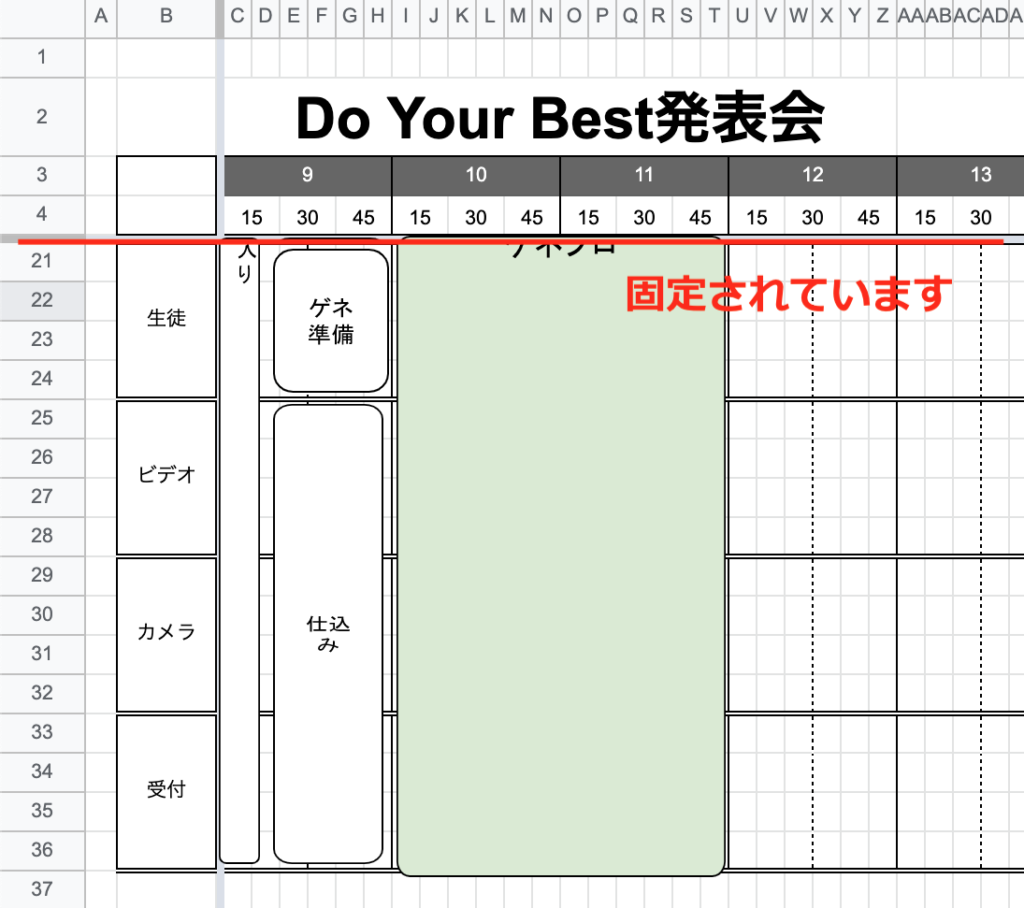

前回の「中編」でも登場しましたが、今回も列や行を「固定」して見やすいように工夫をします。

横へスクロールしても、部署が固定されているので見やすくなります。今回は、部署を縦に増やしたため、行も固定しましょう。

❶4行目をクリックして範囲選択し、タブの「表示」から「固定」を選択して、「行4まで」をクリックする

縦方向にも固定されましたね!

マチネ〜休憩まで

次はいよいよ本番です。今回のサンプルでは本番を昼夜2回公演行うものとして想定しました。昼公演のことを「マチネ」と呼びます。

❶本番開始30分前に「開場」(観客が入場すること)し、2時間の「本番」を行い、終演後に「客だし」(観客が退場すること)を行います。

※出演者がロビーに出向いて退場する観客に挨拶する「ロビーコール」を行う場合もあります。

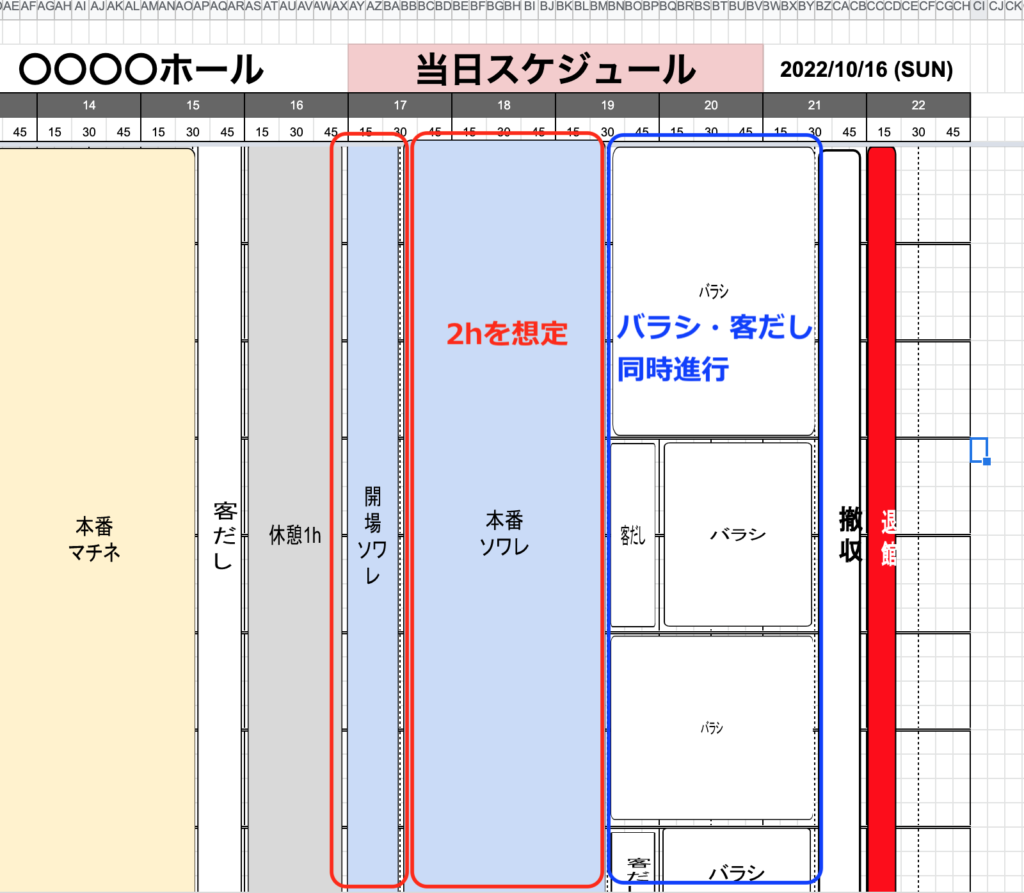

ソワレ〜退館まで

昼夜2回公演のうち、夜公演のことを「ソワレ」と呼びます。

❶本番開始30分前に「開場」(観客が入場すること)し、2時間の「本番」を行い、終演後に「客だし」(観客が退場すること)を行います。

そのあとは二手に分かれます。

❷出演者・制作・受付は「客だし」を行い、その他スタッフは「バラシ」(片付け)作業を同時的に行なっていきます。「客だし」が終わり次第、全員「バラシ」へと合流していきます。

❸全体が出来上がったら、最後に「スモークマシンの使用」期間を追加します。

以上で当日タイムスケジュールは作成完了です!

STEP4: スタッフに確認を入れる

前日・当日ともにタイムスケジュールを作成出来たら、「舞台監督」にお伺いを立てましょう。舞台監督から各スタッフに連携を取り、問題ないことが分かれば、正式に各スタッフに周知します。

このタイムスケジュールは、劇場時の打ち合わせや、消防署でのスモークマシン使用許可申請の際にも必要です。

まとめ

いかがでしたか?今回は「発表会タイムスケジュールの作り方(後編)」ということで、草案をもとに実際に当日スケジュールを作っていきました

この3シリーズをすべて読破して真似するだけで、ひとまず自分でスケジュールは完成させることができます。もちろん各発表会ごとに内容はさまざまですので、都度内容を変更するようしてみてください。

これを舞台監督に外注すると、軽く+5万円くらいは変わってきますので、コスト削減したい発表会の主催者やこれから主催を考えているフリーランスダンサーはぜひ習得したいスキルですね!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Love!