当サイトをご覧いただきありがとうございます^^

フリーランスダンサーがダンススタジオの発表会やダンスイベントを自分で作るために、シリーズでお届けしていますが、この記事はその第3弾。

今回は発表会の企画進行のフェーズに入ります。PR活動や、裏方としての動きなどについて、7つのやるべきリストにまとめましたのでそれらをお話しします。

・イベントや舞台制作の企画進行とは何かがわかる

・イベントや舞台制作の企画進行の手順がわかる

・イベントや舞台制作の企画進行が実際に出来るようになる

「自分で自分のダンスイベントを作る方法のまとめ」では5つのステップを全てまとめてあります。参考にしたい方にはぜひお目を通していただきたい内容です。

この記事では「フェーズ3:企画進行」の話に入っていきますが、その前段である「フェーズ1:企画立案方法」はこちらよりご覧ください。

「フェーズ2:企画準備」については以下の記事を先にご覧いただければステップ順で理解できるかと思います。

では、裏で動いて差をつける「企画進行」について、以下解説していきます!

企画進行とは

企画進行とは、前段で「企画準備」していたものを進めつつ「内容発表によるPR実行+関係者との最終的な調整」段階です。

準備していたことを進めつつ、対外的に企画のお知らせ(PR)を行ったり、SNS戦略やデザインスキルも重要です。また、スタッフへの稽古見せ(照明合わせ)や劇場との打ち合わせ(進行スケジュール)など、関係者への最終的な調整も行なっていきます。

では、具体的にどんな手順で企画進行を行なっていくのか、次項で解説していきます!

企画進行のための7つのやるべきことリスト

STEP1: デザインを発注する

企画内容がほぼ固まり、企画書も練っている段階では、次にイメージとなるものを「形にする」作業が必要です。それが「デザイン」です。

・フライヤー(チラシ)やチケット、パンフレットのデザイン制作

・イメージやコンセプトに合致した「テーマカラー」や「ロゴ」などの制作

主催者の中では、Adobeの「Illustrator」「Photoshop」を扱える方もいて、自分自身でデザインできる人も多くいらっしゃいます。そういう方は、自分で制作すればかなりのコストカットになります。

ただ、やはりデザインは外注した方が早いです。主催者は指示を出して、実務は別の扱える人物やプロに外注する方が時間の削減になります。(その分コストはかかります)

「得意を売りたいココナラ♪」でお馴染みの「ココナラ」ではデザインの発注が安く行える場合もありますので、コストカット+時間のカットを重視する人にはオススメです。

STEP2: 予約動線を構築する

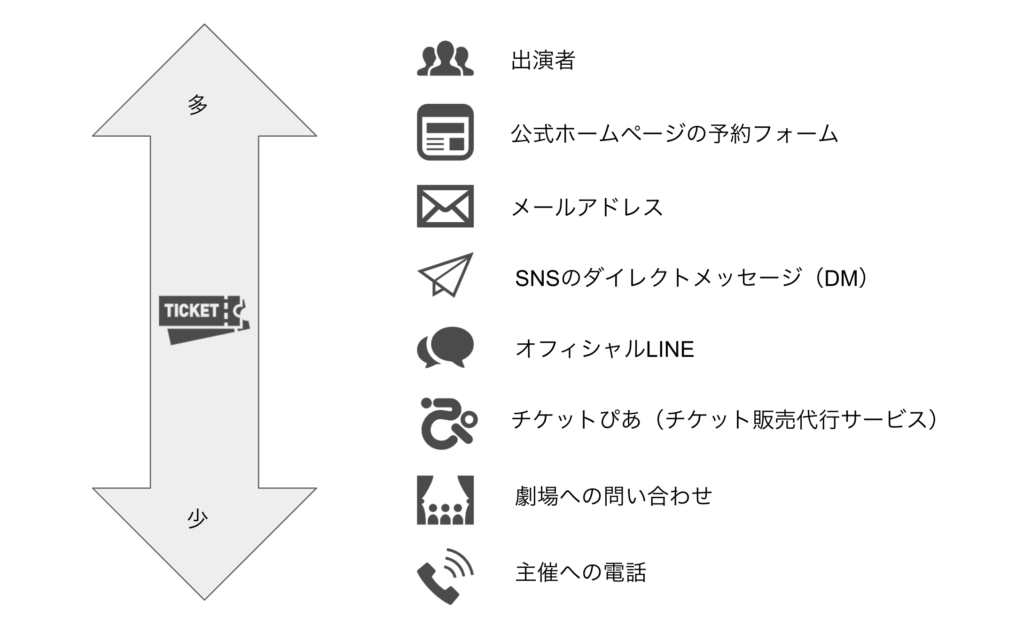

「予約動線」とは、あなたの発表会を観に行きたい人が「チケットを手に入れる方法や手段」のことを指します。

出演者であるお友達から直接買う方法が最も簡単でポピュラーですね。出演者に知り合いがいない場合の予約動線としては、ホームページ予約やメールアドレスからの予約が多いでしょう。

予約フォームを打つのが面倒だという観客もいますので、インスタ等のSNSにあるDM機能やLINEでの申し込みも予約窓口があると有効でしょう。

芸能人が出演するミュージカルなどは「チケット販売代行」の大手「チケットぴあ」等の予約プラットフォームを使用するのが通常ですが、ここではもう少し身近な発表会として想定していますので、今回は省略します。

STEP3: 集客の実施(プロセス・エコノミーの活用)

せっかく「予約窓口」を設置しても、待っているだけではいけません。

だからと言って、発表会を観にきて欲しいと思って「観に来てください!」とSNS等で宣伝しても、基本的にはスルーされますので誰も来ません。人は「観てね」と言われると「観ない」生き物なんです。

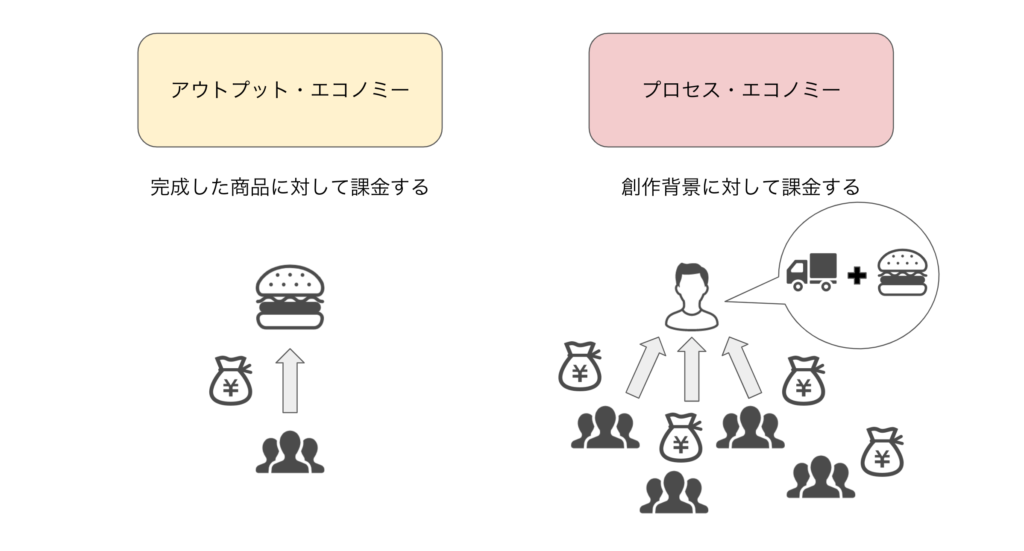

ここで重要な集客スキルの一つが「プロセス・エコノミー」という方法です。

完成形を売るのではなく、制作過程を公開して売ること

例えば、「ハンバーガー」を売るということに対しては、従来「ハンバーガー」という完成品が出来てから、顧客がそれを購入する「アウトプット・エコノミー」というのが主流です。

一方で、「プロセス・エコノミー」とは、「ハンバーガーをキッチンカーを使って販売したい!」という創作背景をオープンにし、ハンバーガーの製作過程やキッチンカーの手配、キッチンカー販売をしたい熱い想いなどを顧客に伝えることで、まだハンバーガーを売っていない状態でもそのプロセスに共感して出資や寄付をしてくれることもあります。

キッチンカーがオープンする前にインスタライブなどで何度も顔を出して「熱い想い」を伝え続けることで、オープンした頃には「あなたのファン」が必ず買いに来ます。

単にハンバーガーが食べたいだけではなく、あなたの試行錯誤する努力に感情移入し、応援しているからです。これはプロセスの裏側を見せないとわからないことですよね!

あなたの発表会の裏側や制作プロセス、創作背景を伝え続けること

毎回のレッスン風景、制作過程での失敗談、試行錯誤する様子、チームメンバーの頑張り、などを記録して、それをInstagramに投稿したり、インスタライブを行なったり。SNSで様々な施策を打っていきましょう。

STEP4: 招待者・関係者の洗い出し

制作過程でアドバイスをくれた方や、協力してくれた方を発表会に「招待」してみましょう。招待券と案内状を一緒に送付するか、何かの機会に会ったときに手渡すかしてみるのも良いかと思います。

招待することに関しては確かに売上は0ですが、招待した方よりこの先何かのリターンがあるかもしれません。もちろんリターンだけが目的ではなく御礼の気持ちも持ち合わせることが何より重要ですね!

来られることがわかった場合は、きちんとリストアップしておき、当日の座席は「関係者席」としておさえておきましょう。先走って、一番前の席にしたり目立つような席にしてはいけません。後方中央あたりがベターでしょう。

STEP5: 照明合わせを統括する

前段の「フェーズ2:企画準備」段階の「STEP2:リハーサルスケジュールをおさえる」で確認していた、「照明合わせ」を実行します。

「照明スタッフ」が、振付師より事前に提出された「照明プラン表」をもとに、「オーダー通りに行えるか」等を実際にチェックするリハーサル

「舞台監督」や「音響スタッフ」も同席して個々の作品を一緒に把握しておく場合もありますので、「スタッフ稽古見」という意味合いが強いものになります。

以下は、照明合わせのタイムスケジュールの一例です。

13:00スタートであれば、12:30くらいには会場に到着し、予約している会場の受付を済ませて鍵を受け取りましょう。時間になったら解錠し、スタッフ用のデスクや椅子を準備し、チームメンバーとともに舞台の広さが分かるようにバミリをしていきます。

あとはタイムスケジュール通り、作品ごとに進めていきましょう。長丁場となりますので、スタッフ休憩も必要です。折を見て、主催者は指揮を取っていきましょう。

STEP6: スモーク使用のための消防申請を行う

舞台で発表会やイベントを行う場合、照明効果を高めるために「スモーク」を使用することがほとんどです。中にはスモークの使用ができない劇場もありますが、大抵の場合は使用可能です。

舞台全体を特殊な液で霧状な煙を発生させ、照明やレーザー等の光の筋を効果的に見せる装置

劇場の煙探知機の誤作動を防ぐための一時停止や、使用するスモークマシンの液体によっては屋内使用が消防法により禁止されている場合の一時的解除のために、「消防署」に事前に使用許可の申請を行う必要があります。

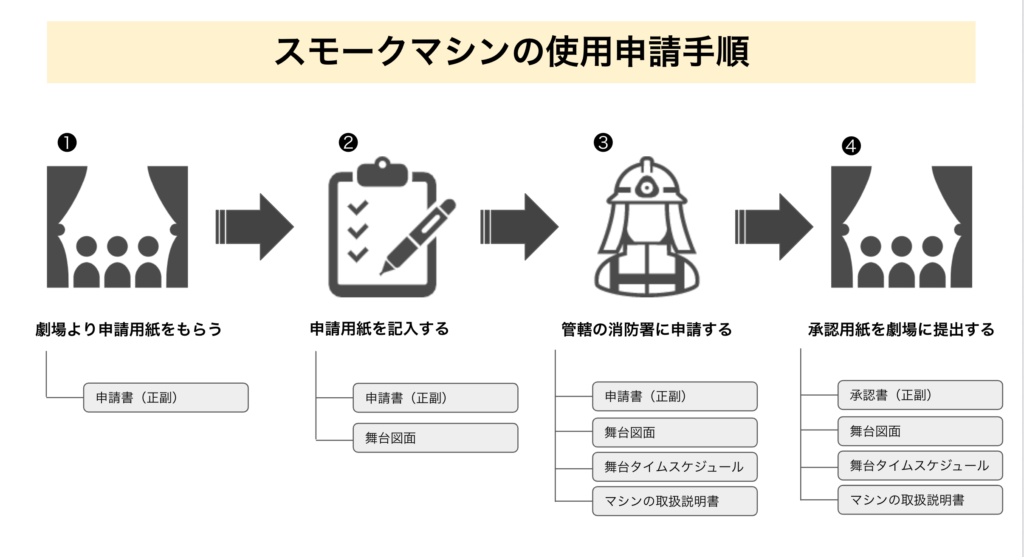

❶劇場より申請用紙をもらう

照明スタッフさんより「スモークマシンの申請に行ってください」と依頼がきますので、各劇場より「裸火使用等申請書」を取り寄せるか、本予約時にもらってください。

書式はその地域や劇場によって様々かと思いますので、記入方法で分からないところがあれば、照明スタッフに連絡を取って聞いてみましょう。

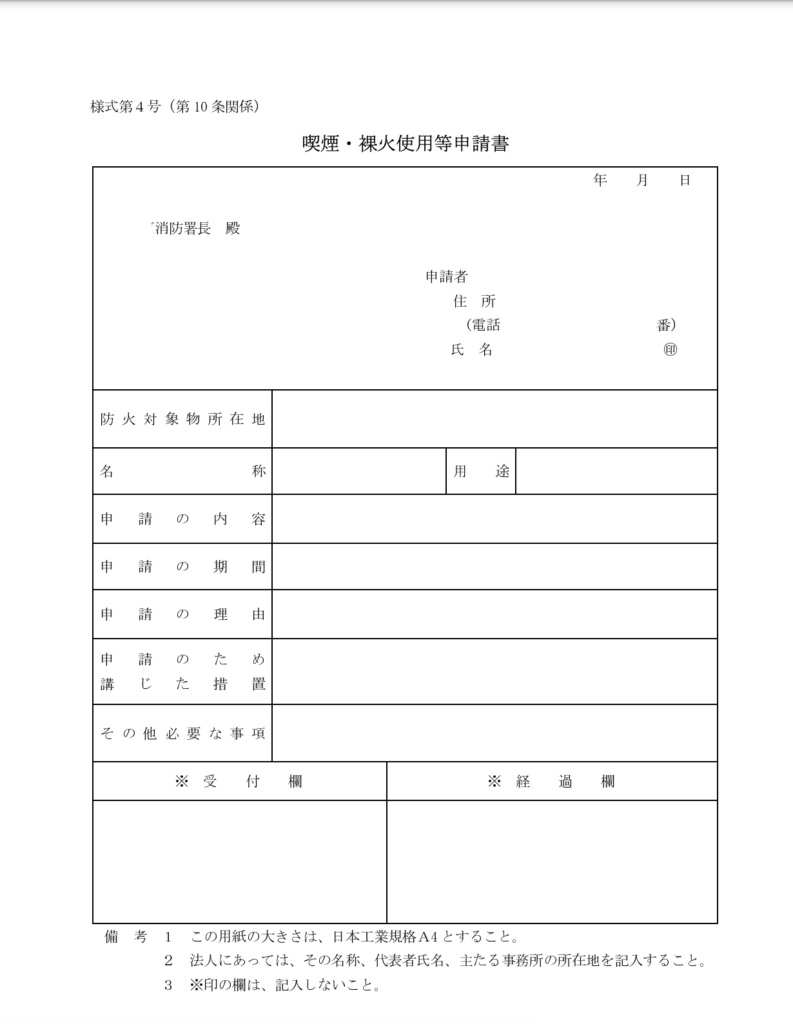

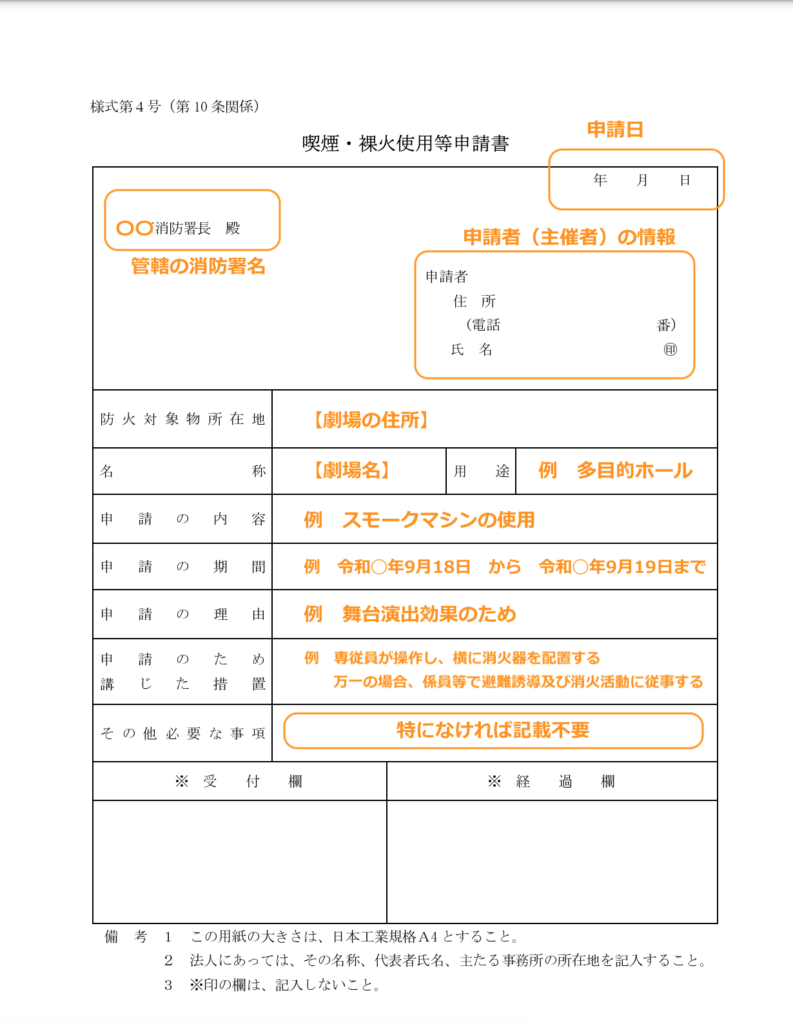

❷申請用紙を記入する

上記書類の書き方のほんの一例です。参考程度までにご覧ください。

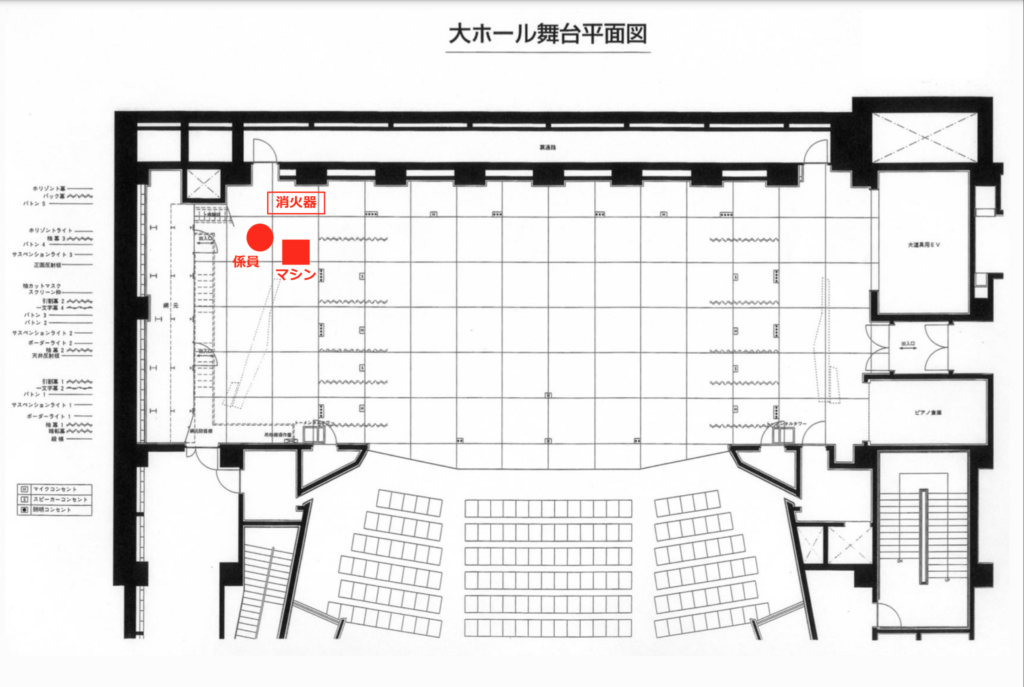

次に「舞台図面」を印刷して、どこにマシンを設置するのか、消火器や係員はどこに配置されているのかを記入して、それも一緒に提出する必要があります。

上記は照明スタッフさんより指示を受けて記入するか、記入済みのものをくれる場合がほとんどです。

❸管轄の消防署に申請する

劇場を管轄する消防署は、各劇場にお問い合わせください。基本的には平日昼間に来署の上、以下の書類をすべて正副(2枚ずつ)提出しましょう。

・裸火使用等申請書

・舞台図面(消火器等の配置が記入されたもの)

・舞台のタイムスケジュール(スモークマシンを使用する時間を明記したもの)

・スモークマシンの取扱説明書(照明スタッフよりもらうこと)

・(求められれば)発表会の情報が分かるチラシ等

舞台のタイムスケジュールには、「照明シュート」(スポットライトの当て方を調整すること)の時間がありますので、その段階から「本番終わり」まで使用することを記載しておきましょう。

❹承認書を劇場に提出する

不備がなければ、だいたい一週間程度で許可が下りますので、再度消防署に行って書類一式を受け取りましょう。

許可の印鑑が押されていますので、それらを劇場に提出します。(提出時期は以下のSTEP8で解説する「劇場との打ち合わせ」時で大丈夫です)

STEP7: 買い出しを済ませる

買い出しはその時々で手分けして購入してくるのが基本ですが、制作の過程で要・不要もわかってきます。買い出し担当者は買い出しリストを必ず制作し、メンバーに指示を出していきましょう。

・舞台備品の買い出しリストの作成

・ケータリングの買い出しもしくは発注

・お弁当を発注

舞台備品の買い出しリストの作成

舞台備品は基本的に自前のものを用意するのがマナーです。どうしても現場で足りないなどがあれば、劇場の舞台スタッフにお願いすれば借りることはできます。

・テープ類(養生テープ、蓄光テープ、バミリテープ、クリアテープなど)

・工具類(釘、なぐり/金槌、ドライバーなど)

・備品類(ペンライト、雑巾、メジャー、カッター、手袋など)

テクニカルスタッフは各自で用意しているので、これらはあくまでも主催者側が用意するものとして一例をあげました。一つ一つホームセンターや舞台雑貨サイトなどから購入するようにしましょう。

ケータリングの買い出しもしくは発注

ケータリングとは、忙しい舞台スタッフさんのために用意する「軽食」「お菓子」「ドリンク」のことです。楽屋に置いておいたり、廊下に設置したテーブルに用意しておくと、喜ばれます。

これらはスーパー等で主催者側が揃えておく、もしくはちょっとした軽食なら発注してもよいでしょう。

お弁当の発注

お弁当は主催者側が用意するのが鉄則です。舞台スタッフ分、劇場スタッフ分、受付スタッフ分、ボランティアの方々など、事前に人数を把握して「昼食」「夜食」と1日2回は配達してもらえるように発注しておきましょう。

お弁当の種類は意外とセンスを問われます。唐揚げしか入っていないお弁当などはNGですね笑

STEP8: 劇場との打ち合わせを行う

本番1ヶ月前くらいになれば、劇場との打ち合わせが必ず入ります。これは主催者側と劇場側双方で顔を合わせてミーティングを行います。

・発表会全体のタイムスケジュールの確認

・進行スケジュールの確認

・消防申請の承認書確認

・主催者側の舞台スタッフの確認と劇場側の舞台スタッフの確認

・フライヤー(チラシ)の確認

・演出等の確認

・客席数(チケット販売数・来場客見込み数)の確認

・(物販がある場合は)物販方法の確認

・劇場の機材(照明、音響、舞台備品等)を使用する場合の見積もり

・感染症対策の確認

発表会全体のタイムスケジュールの確認

まず一番初めにタイムスケジュールを必ず確認されます。小屋入り(劇場に入ること)して仕込みから始まり、バラシて退館するまでのスケジュールに無理がないかチェックが入ります。

進行スケジュールの確認

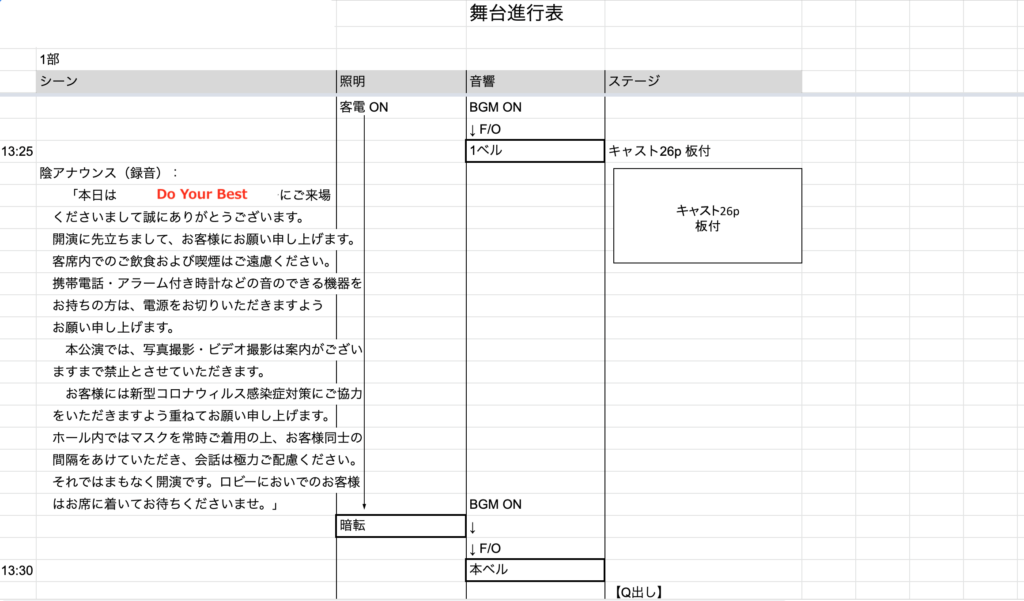

舞台本番の際の進行手順を確認されます。こちらは舞台監督に依頼して作成してもらうか、主催者側で作成しても良いかと思います。

1ベル(本番5分前)が入り、劇場内アナウンスが入って、客電(客席頭上の明かり)が落ちて、本ベル(本番開始)が入って、舞台監督からの「キュー(合図)」が入って本番スタート。

これを文字にするとわかりにくいので、図のように進行を表にまとめておきます。

消防申請の承認書提出

こちら「STEP6」で解説した通り、スモークマシンの使用許可承認書を劇場側に提出します。これで、劇場内の消防法に基づく裸火等使用に関する一時的な使用許可がおり、煙探知機を停止する等のことが行われます。

舞台スタッフの確認

主催者側で舞台監督や音響・照明スタッフを外注している場合は、舞台監督を通して劇場側の舞台スタッフとの意思疎通を図ります。

劇場側スタッフは「舞台技術員」といって、その劇場専任の技術員です。必ず配置されていますので、そちらの人数や日当の確認を行います。

フライヤー(チラシ)の確認

劇場名やアクセスが入っているか、ロゴは正しいか、等のチェックが入ります。また、感染症対策の文言が入っているかどうかも最近では確認されます。

演出等の確認

何か特別な演出があるかどうか確認が入ります。演出内容によっては事前にしっかりと打ち合わせしておかないといけませんので、些細なことでも申告しておきましょう。

客席数(チケット販売数・来場客見込み数)の確認

どのくらいの来場者があるかを劇場側は把握しておく必要があります。消防法により「立見厳禁」となっていることも多いので、チケット販売数=客席数を守り、見込み数をある程度把握し、伝えておきましょう。

また、感染症対策により収容人数が半分となっている場合もあります。事前に確認の上、チケットは販売しましょう。

(物販がある場合)物販方法の確認

グッズやDVD等の物販があれば、ロビー(もしくはホワイエ)で物販コーナーを設置する許可が必要な場合があります。物販があればそもそも劇場使用料金も変わる可能性もありますので、事前に申告しておきましょう。

劇場の機材(照明、音響、舞台備品等)を使用する場合の見積もり

たとえテクニカルスタッフを外注して機材を持ち込んだとしても、劇場側の機材も併用する場合もあります。そのほか、劇場が所有する平台や箱馬など舞台備品の使用も料金がかかります。

その際の使用料は舞台本番終了後の退館前に現金決済する場合が多いので、あらかじめ見積もり書をもらい、現金を用意するのを忘れないようにしておきましょう(多ければ10万円ほど請求がくる場合があります)

感染症対策の確認

2020年より世界中で猛威を奮っている「新型コロナウィルス感染症」の影響により、舞台発表会を実施する場合、主催者側も劇場側も感染症対策を講じることが基本となっています。

・参加者名簿、スタッフ名簿、観客名簿の作成および管理

・検温、アルコール消毒の徹底

・アクリル板の設置

・客席でのマスク着用推奨

・ソーシャルディスタンスの徹底

・大きな声での会話を控える

・観客収容人数の制限 etc

など、様々な対応策が必要となりますので、開催前には劇場もしくは文化庁の感染症対策ガイドラインをあらかじめ頭に入れておきましょう。

まとめ

いかがでしょうか?企画進行は様々な関係者を巻き込みながら進めていく重要なプロセスになりますね。

提出期限等があるものも多いので、しっかりタスク管理を行い、一つ一つこなしていきましょう^^

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Love!