当サイトをご覧いただきありがとうございます^^

フリーランスダンサーがダンススタジオの発表会やダンスイベントを自分で作るために、シリーズでお届けしていますが、この記事はその第2弾。

スケジュールに沿って少しずつ前に企画を進めていく大事な6つの行動をお話しします。

・イベントや舞台制作の企画準備とは何かがわかる

・イベントや舞台制作の企画準備の手順がわかる

・イベントや舞台制作の企画準備が実際に出来るようになる

「自分で自分のダンスイベントを作る方法のまとめ」では5つのステップを全てまとめてあります。参考にしたい方にはぜひお目を通していただきたい内容です。

この記事では「フェーズ2:企画準備」の話に入っていきますが、その前段である「フェーズ1:企画立案方法」については以下の記事を先にご覧いただければステップ順で理解できるかと思います。

では、絶対に怠ってはいけない「企画準備」について、以下解説していきます!

企画準備とは

企画準備とは、前段で「立案して想像していたもの」を「少しずつ前に進めていく」準備段階にあたります。

実際に出演者の募集を始めたり、スタッフさんとのミーティングを始めたりと、外堀から段々と埋めていくイメージです。

では、具体的にどんな手順で企画準備を行なっていくのか、次項で解説していきます!

少しずつ前に進める企画準備の6つの行動

STEP1: 出演者を集める

まず、自分の教えている生徒や、一緒に踊りたい仲間、もしチームを持っているならチームを誘って出演者を集めます。SNSやLINEでプッシュメールを送ったり、実際のレッスン内でお知らせをします。

主軸は生徒になるかと思いますが、ここで大事なのが「参加要項」を作っておくということです。

参加要項とは、発表会に参加するための費用や条件、出展予定の振付作品などをまとめた資料のこと。

「Word」もしくは「Googleドキュメント」で、対外的に詳細をなるべくわかりやすく説明し、出演してもらえるような資料を作ることがマストです。

STEP2: リハーサルスケジュールをおさえる

発表会では振付作品を提供して、生徒がその作品に出演して披露する流れになります。その作品の練習は「普段のレッスン」で行うのが基本ですが、「どうしても全員揃わない」「広さが足りない」等の問題が起きるので、あらかじめリハーサルを増設しておきます。

・立ち位置リハーサル(2〜3回)

・ドレスリハーサル(1〜2回)

・照明合わせリハーサル(1回)

・踊り込みリハーサル(1〜∞回)

立ち位置リハーサル

作品内でのダンサーの踊る位置になります。舞台の広さをしっかり取れる別会場やスタジオ、体育館等をおさえて、ポジションの練習を繰り返し行います。

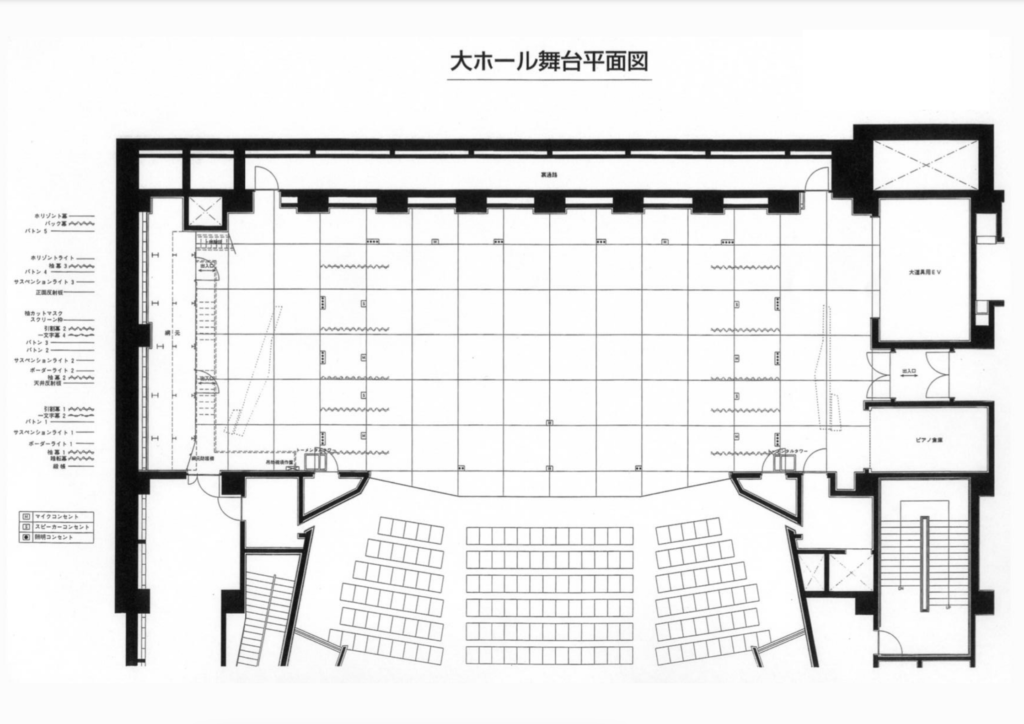

舞台の広さは、会場のホームページから舞台図面をダウンロードして把握します。以下のホールでは、「□」のマス目1つ1つが約「1.8m×1.8m」となっており、これを「1間(けん)」と呼びます。

「間口14.3m」「奥行10.45m」ということなので、約「8間×5間」となります。どこまで使用するかは今後のスタッフとの相談となりますが、有効なフロアは早めに会議をして把握しておきましょう。

有効なフロアが決まれば、図面を印刷し、ここにマグネットやお手製の人形を置いて、リハーサル内で立ち位置の説明したり、自分で考えるときのブレインストーミングにしておくのも一つですね!

ドレスリハーサル

「衣裳付き」のリハーサルになります。実際の衣裳を着て全体のバランスやイメージをさらに膨らませる他、ダンサーたちも踊りやすさや装飾品の強度などをチェックする機会となります。

照明合わせリハーサル

「照明スタッフ」が、振付師より事前に提出された「照明プラン表」をもとに、「オーダー通りに行えるか」等を実際にチェックする機会になります。

「舞台監督」や「音響スタッフ」も同席して個々の作品を一緒に把握しておく場合もありますので、「スタッフ稽古見」という意味合いが強いものになります。ですので、作品ごとにスケジュールを決定し、全作品を手際良く管理していきましょう。

こちらも舞台の広さをしっかり取れる別会場やスタジオ、体育館等をおさえておきましょう!

ちなみに、照明プラン表の書き方については「【自分で自分のダンスイベントを作る番外編】ダンサーなら知っておきたい!今さら聞けない照明プラン表の書き方」をご参照ください。

踊り込みリハーサル

立ち位置も完了し、衣裳も完了し、諸問題をある程度クリアしたらあとは踊りのみに集中する「踊り込んでいく」段階になります。全員の動きが体全体で揃うよう、振付師は指示を出し、監督していきます。

STEP3: 企画内容を深める

出演申し込みが入ってくると、いよいよ本企画は引き返せません。後は本番当日まで走り抜けていくのみとなります。そのため、最初に企画していた内容をしっかりと精査し、深めていくことが大事になってきます。

・発表会全体のテーマや世界観を深める

・振付作品のセットリストを決める

・進行のイメージを具体化する

テーマ・世界観を深める

企画立案当初の「テーマ」であったり「世界観」を、一度ここで深めていきましょう。例えば、以下のような発表会があったとします。

例えば、今回であればタイトルは「Do Your Best」なのでそれに沿った作品作りをすることや、「若手育成チャレンジ企画」と題して、著名なゲストダンサーを招聘して振付してもらい、ワークショップ形式で出演者を募って出演してもらう等、「ベストを尽くす」何か施策を考えてみましょう。

その他、チャリティ活動をテーマに取り入れたり、社会福祉活動等を通してダンスと社会貢献をテーマにする等、目玉となる施策をしっかり盛り込んで、深めていきましょう!

振付作品のセットリストを決める

膨らめていた構想を徐々に形作っていく段階では、振付作品の順番(セットリスト)を決めていくこともマストです。決め方はそれぞれの事情で決めてよいのですが、決め方がよくわからない方は、以下のポイントに沿って進めてみてはいかがでしょうか。

・出演者が重ならない、もしくは衣裳替えができる時間があるかどうか

・同じような曲調が続くのか、それとも一旦変えるのかどうか

・特別な演出がある場合はその準備ができるのかどうか

複数作品に出演希望の方も多くいますので、最低でも2〜3曲は空けて衣裳替えと休憩を取らせてあげましょう。

また、同じようなジャンルや曲調をまとめるのも手法の一つですが、ダレてしまわないように雰囲気をガラリとチェンジする作品を挿入するのも一つです。

最後に、特別な演出(小道具やセットがある/ミュージシャンがいる/ゲストダンサーの登場)なども、準備のために休憩明け一発目の演目にすることや、ゲストなら配慮をした順番にするなど、ここは主催者の腕の見せ所になりますね!

進行のイメージを具体化する

この発表会にはMC(司会者)がいるのかどうかで進行の仕方が変わります。

・オープニングから全客席に向けて注意事項や見所などを話して進行する

・演目と演目の間で、次作品の紹介をする

・生徒や出演者にインタビューを行い、オーディエンスを和ませる

MCがいれば、舞台の進行に対して観客のアテンションもキープできますし、会場全体の雰囲気作りができますね。

・影マイクで全体の注意事項だけ業務連絡する

・淡々と進むのでショーケース感が出ずに一つの物語のような感覚が出る

・「巻き」(タイムスケジュールを早めていく)で進行できる

MCがいない場合は、主催者がチームの誰かを選任して「影マイク」(舞台上には顔を出さずに、袖にあるデスクからマイクを通してナレーションを行うこと)で発表会の注意事項を読み上げることもあります。

演目と演目の間で毎回のようにMCを挟んで流れを切るより、淡々と進んでいくスタイルでは個々の作品が「一つの物語」のように紡がれていきます。

MCが毎回登場すると最低でも1〜2分は消費しますので、20作品あったとしたらそれだけで20〜40分を取ります。発表会は油断するとタイムスケジュールがどんどん「押し」ていきますので、「巻き」感覚で進行できるのが特徴です。

・映像をスクリーンに出して、オープニングから世界観を見せる

・演目紹介もスクリーン表示する

映像をあらかじめ制作しておけば、あとはプロジェクターから舞台上のスクリーンに映し出すことで観客にお知らせする方法も使えます。MCがいなくてもMCの役割をする良いところどりですね。ただし、劇場によっては対応していない場合もあるので事前に確認しておきましょう。

STEP4: テクニカルスタッフと会議する

外注した「照明」「音響」「舞台」各スタッフとプラン内容についてのミーティングを行います。全員同時に会議を行わなくても構いません。

・照明のムービングを6台は投入したい

・和太鼓チームのために、マイキング(マイクの設置)を考えて欲しい

・舞台監督と進行の仕方を共有しておきたい etc

上記はほんの一例です。演出の都合上、何か特別なことをするのであれば、必ずテクニカルスタッフの耳には入れておきましょう。

STEP5: スポンサーや資金協力の募集する

スポンサーに出資してもらって発表会の予算に充当できれば、一段上のことに挑戦できたり、出演者たちに還元できる余裕ができますね。

・普段からお付き合いのある人や取引のある人

・クラウドファンディング

企画書を持ち込んで理念を伝えて、それに共感してくれるスポンサーを自分で探すのは難しいかもしれませんが、大企業でなくても、普段からお付き合いのある人や取引のある人で構いません。それでも難しい場合は、クラウドファンディングに挑戦してみましょう。

STEP6: 受付スタッフを確保する

受付スタッフとは、会場の玄関口に配置されるまさに「発表会の最初の顔」になります。

・入場列の整理(会場外も含む)

・前売チケットの取り置き処理

・当日チケットの販売

・(紙媒体なら)チケットもぎり/(電子なら)読み取り

・パンフレット渡し

・会場内や座席の案内、誘導、見回り

・物販コーナーでのグッズ販売

・客出し

500〜1000人規模の中〜大ホールであれば、受付スタッフは8〜10名は必要です。来場者と密接に関わるため、ボランティアや協力者の存在は非常に大きいです。主催者として丁寧に仕事を進めていれば必ず現れる大切な存在ですので、大事にしていきましょう。

・レッスンに昔通っていたOBやOG

・キッズ出演者の親御さん etc

協力的な方もいますので、簡単な雑務などから頼ってみてはいかがでしょうか。どうしても見つからない場合は、外注することも可能です。ただし人件費がかさむので、余裕のある場合に限定した方が良さそうですね。

まとめ

いかがでしょうか?企画準備を進めていく中で、主催者の腕の見せ所も多かったです。

しっかりチームを束ねて、指示を出していきましょう^^

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Love!