当サイトをご覧いただきありがとうございます^^

フリーランスダンサーがダンススタジオの発表会やダンスイベントを自分で作るために、シリーズでお届けしていますが、この記事はその第4弾。

今回は発表会の企画実行のフェーズに入ります。小屋入りから本番当日の動きなどについて、「主催者=総責任者」としての心構えや行動をまとめましたのでそれらをお話しします。

・イベントや舞台制作の企画実行とは何かがわかる

・イベントや舞台制作の企画実行の手順がわかる

・イベントや舞台制作の企画実行が実際に出来るようになる

「自分で自分のダンスイベントを作る方法のまとめ」では5つのステップを全てまとめてあります。参考にしたい方にはぜひお目を通していただきたい内容です。

この記事では「フェーズ4:企画実行」の話に入っていきますが、その前段である「フェーズ1:企画立案方法」はこちらよりご覧ください。

「フェーズ2:企画準備」については以下の記事を先にご覧いただければステップ順で理解できるかと思います。

裏で動いて差をつける「フェーズ3:企画進行」について、以下の記事をご覧くださいね!

企画実行とは

「企画実行」とは、「立案→準備→進行」と段階を踏んですすめてきた企画を実際に封切りする段階です。劇場に小屋入りしてから退館するまで、主催者=総責任者として現場を統括する必要があります。

タイムスケジュール通りに進んでいるかどうか、緊急事態やトラブルが起きた時に対応できるかどうか、無事に幕を閉じるまで心が休まりませんね。

では、具体的にどんな手順で企画実行をしていくのか、次項で解説していきます!

総責任者として企画実行する7つの基本

STEP1: 小屋入り

小屋入りとは「本番のために劇場に入ること」です。劇場に入ったらまず劇場担当者に挨拶をして、楽屋を含む予約している各部屋の鍵を受け取ります。

制作チームを各班に振り分ける

・舞台班…搬入口を開けて、主催者側の舞台備品やセットを運び込み、舞台周りを作る

・受付班…ロビーに受付セットを持ち込み、セッティングする

・楽屋班…楽屋をセッティングしケータリングやお弁当を準備する

・裏方班…出演者のサポート、タイムキープ、その他雑務を担当する

ほんの一例ですが、規模や予算に合わせて事前にチームを振り分けておきましょう。鍵を受け取ったらすぐに各班に分かれて行動を開始します。

STEP2: 仕込み

仕込みとは、「照明・音響・舞台各機材を舞台上に持ち込み、セッティングしていくこと」です。

タイムスケジュールの把握

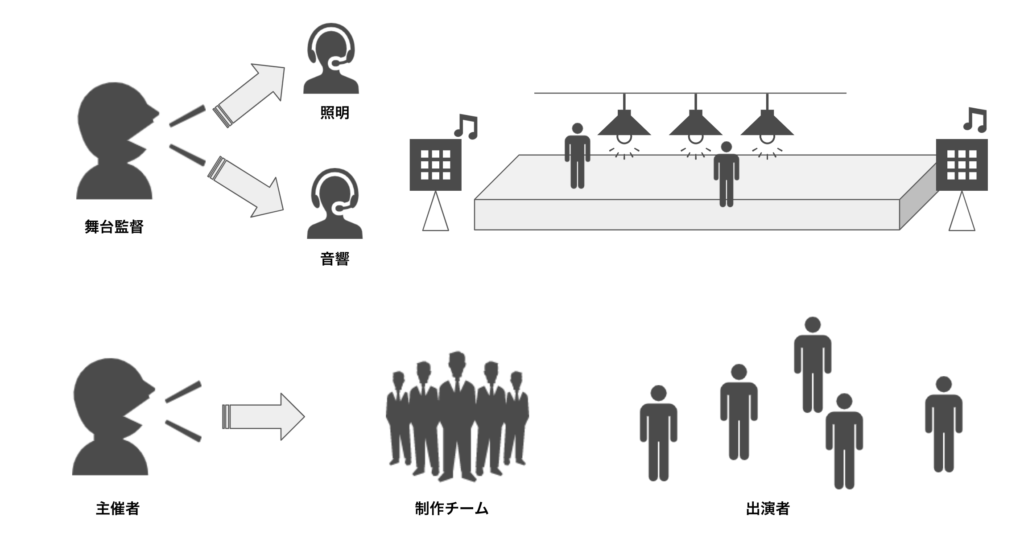

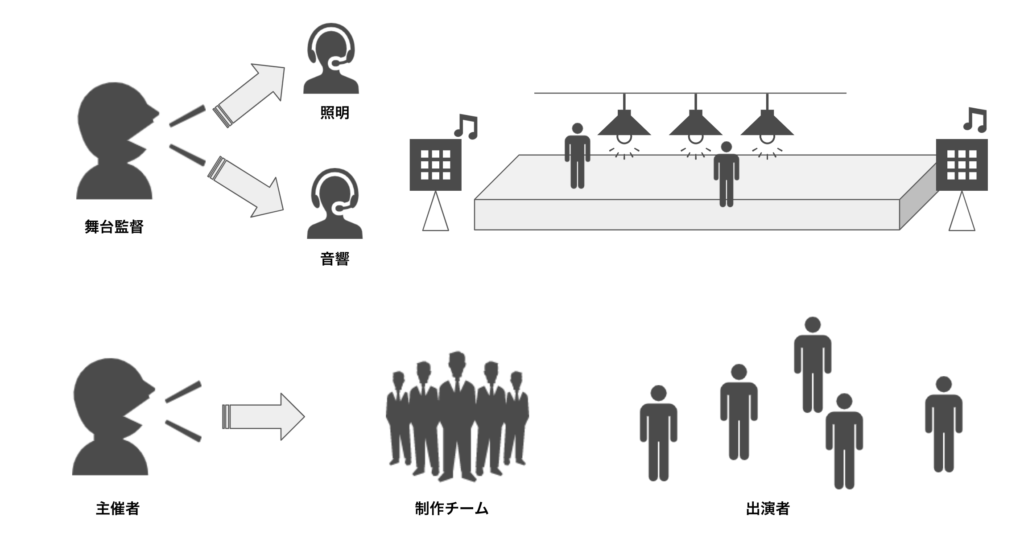

基本的には舞台監督が全体の時間を管理し、各テクニカルスタッフとの連携をとります。ここでの舞台全体の流れは舞台監督に任せておきましょう。

主催者側としては、各班が滞りなく仕込み業務をタイムスケジュール通りに遂行できているかを把握します。

出演者のサポート

照明・音響・舞台スタッフの仕込みが終われば、それぞれシュートやサウンドチェックに入ります。主催者側は舞台上では特に何もできませんので、各持ち場の中で業務を続行しましょう。

その際に、出演者が到着している場合は、楽屋を案内したり、注意事項を伝えたり、その一日舞台で安全に過ごせるようにサポートしてあげましょう。

STEP3: 不測の事態への備え

舞台では少しの油断が事故につながったり、予期せぬ事象で命に関わるインシデントが起きる可能性もあります。主催者は、起こった事象に対して責任を取る「総責任者」となります。

リハーサル、ゲネプロ

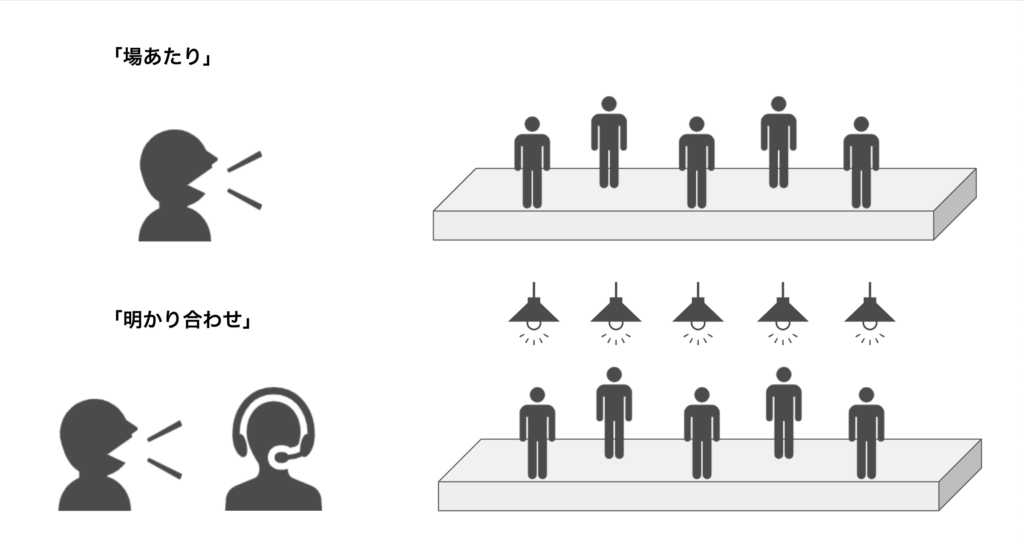

仕込みが終わって各自休憩を取ったら、次は「場当たり+明かり合わせ」となります。

「出演者が舞台上で立ち位置や動線を確認していくこと」を場当たりと呼び、「場あたり中の演者に、事前に組み込んだ照明プランがオーダー通りに当たるように合わせること」を明かり合わせと呼びます。

各作品ごとに10分程度は時間を取ります。

スモークを焚いているので視界がぼやっとしたり、照明が入っていて暗転すると目がチカチカして暗順応するのに時間がかかり、接触や衝突の事故につながる場合があります。事前に注意事項を促し、急がず行動するように周知しておきましょう。

その後は、「ゲネプロ」を行います。

幕を開けて幕を閉じるまですべて本番通りに行うリハーサルのこと。通称「ゲネ」と呼ぶ。出演者だけではなく、スタッフにとっても重要なリハーサルとなる。

スタッフ側には舞台監督が、出演者側には主催者が舞台上での注意事項を伝え、不測の事態がないよう努めます。

トラブル対応

観客が来場してトラブルが発生した場合、雇った受付スタッフではなく、主催者が選任した受付班のチーフにある程度の権限を与えて、一次対応として現場処理させましょう。クレームに発展した場合には、主催者はすぐに対応にあたれるように動けるようにしておきましょう。

緊急事態や不測の事態の場合は、一人で抱え込まずに舞台監督とよく相談し、開催を続けるか中止するかを判断します。どしっと構えておくのも、主催者の仕事の一つですね。

STEP4: 巡回

観客が入場する前までに、主催者は「自分の目で」各班の動きやセッティングしたものを巡回して見ておくと良いかと思います。

その後は、本番が始まる前までに、各班に「報告」を徹底させましょう。このまま幕を開けて良いかどうか、オンタイム(時間通り)にスタートしても良いかどうかの判断材料となります。

STEP5: 介錯(かいしゃく)

舞台⇆スタッフのことは舞台監督に任せておけば安心ですが、出演者のサポートは主催者側で行う必要があります。特に舞台袖は暗く、衝突すると危険な機材がたくさんありますので、キッズが多い発表会だと、大人や主催者側のメンバーが必ず「介錯」を行います。

ダンサーの出ハケがスムーズに行くように、袖について世話をすること

もちろん制作チームから人を出せれば良いですが、足りない場合は主催者自ら行うのも良いかと思います。出演者のモチベーションもアップしますね!

STEP6: ロビーコールとバラシ

本番終了後は速やかに「客だし」を行います。ここで出演者が行うものを「ロビーコール」、スタッフが行うものを「バラシ」と呼びます。

「出演者がロビーでお帰りの観客に挨拶をしたり写真撮影に応じたりするこ」とをロビーコールと呼び、「スタッフが舞台の機材を撤収し、元の状態に戻すこと」をバラシと呼びます。

ここでも指揮系統は「仕込み」時と同様です。出演者たちは自分の片付け、制作チームは各持ち場の片付け、主催者はそれを指揮するというイメージですね。

各持ち場でひと段落ついたら、舞台の撤収を手伝いましょう。

※感染症対策でロビーコールが実施できない場合があります

STEP7: 精算

バラシが終わると、出演者もスタッフも解散となります。主催者を含む制作チームは各持ち場の最終確認を行い、主催者に報告し、最後に退館します。

その退館前に、実はもう一点だけやることがあります。それが「精算」です。

・劇場側の機材や備品を使用した場合の精算

・当日増員した応援スタッフの人件費の支払い etc

会場費はすでに納入しているかと思いますが、最後に支払うのは使用したもので金額が変わる「変動費」となりますので、退館前に支払います。現金決済がほとんどですので、主催者は念のため「10万円」ほど持ち合わせておきましょう。

これを支払って退館すれば本番終了となります!お疲れ様でした^^

まとめ

いかがでしょうか?

企画実行では、主催者の息つく暇もないほど動き回る忙しい1日となりますね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Love!