当サイトをご覧いただきありがとうございます^^

フリーランスダンサーがダンススタジオの発表会やダンスイベントを自分で作ることは、まさにダンサーとしての経験値とビジネススキルが問われます。

今回は発表会やイベントを主催するための具体的な手順の1つ目である、「企画立案」について記事にしています。

・イベントや舞台制作の企画立案とは何かがわかる

・企画立案は具体的にどんなことをするのかがわかる

・実際に企画立案が出来るようになる

他の各段階も詳細に記事にしていますので、参考にしてみてください。

それでは、早速手順を確認していきましょう!

企画立案とは

「そろそろ自分や自分の生徒の舞台発表会をやりたいな〜」

そう思ったときに、思いついた企画や構想をアイディアとしてアウトプットしていく段階が「企画立案」段階です。そうして思い描いた理想像を「プロジェクト化」して、実現に向かって行動していきます。

「発表会はこういうものだ!」という固定概念に囚われず、まずあなたが「どんな発表会を開催したいか」「どんなイメージやコンセプトの発表会を主催したいか」を明確にします。

では、具体的にどんな手順で企画立案を行なっていくのか、次項で解説していきます!

企画立案のための具体的な8つのステップ

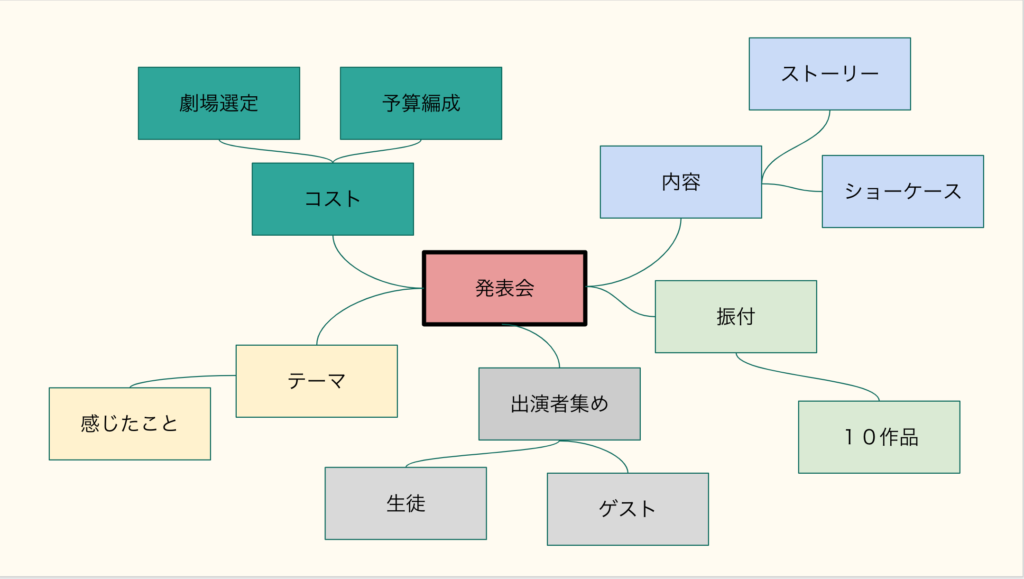

STEP1: マインドマップでブレインストーミング

マインドマップとは以下ご参照ください。

マインドマップとは、トニー・ブザンが提唱する、思考の表現方法である。頭の中で考えていることを脳内に近い形に描き出すことで、記憶の整理や発想をしやすくするもの。

(引用)Wikipedia

こんな感じでどんどん派生してアイディアを出していくことが「記憶の整理」となり、「発想のブラッシュアップ」につながります。

手書きでも良いですが、膨大な作業量になると大変ですので、パソコンやスマホのアプリの無料版を使用されることをオススメします。

STEP2: 企画書に落とし込む

企画書とは、プロジェクトのアイディアや自身のやりたいことを実現するために、プロセスやスケジュール、予算等をまとめた文書のことです。

これを劇場や舞台スタッフ、スポンサーに提示することで、あなたの理想の発表会に手を差し伸べてくれる可能性も広がります。また協力者やメンバーにも共有しておけば、理念をわかった上で行動を共にしてくれるので心強い存在になっていきます。

詳しい企画書の書き方については「【自分で自分のダンスイベントを作る番外編】イベントの企画書の書き方・8つのステップを大公開!」をご覧ください。

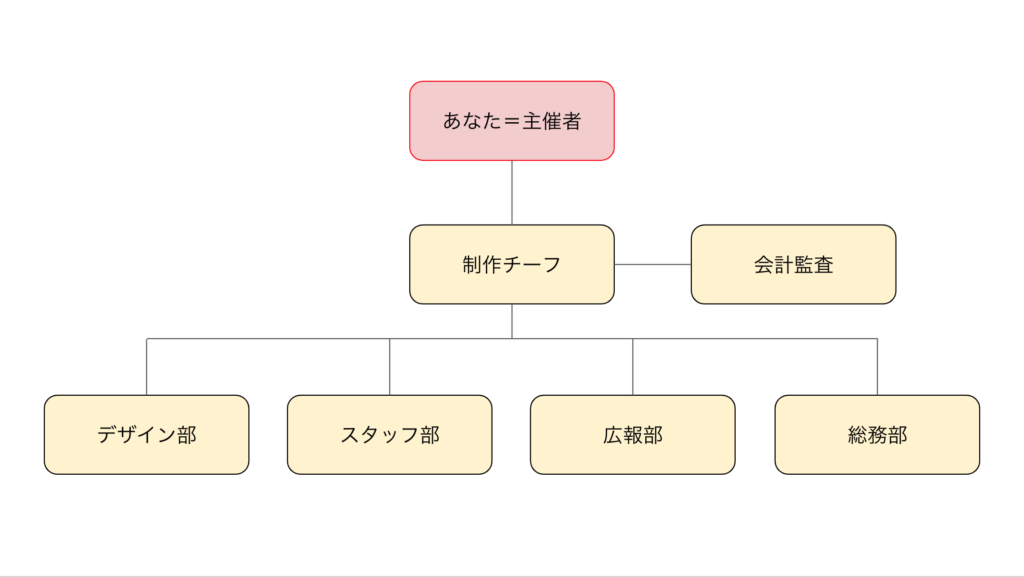

STEP3: 制作チームを発足する

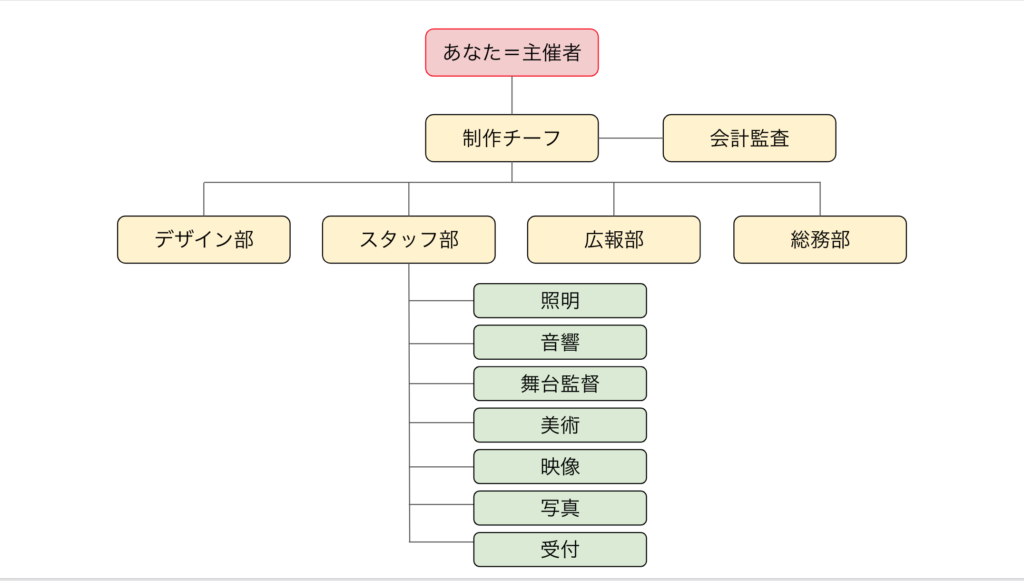

この発表会を遂行するにあたって、仲間の存在は必要不可欠です。もしあなたが主催者であれば、主催者が全てをやる必要はなく、チームの仲間に仕事を分担したり、時には無理難題を指示を出したりすることで企画実現に向かっていきます。

・制作チーフに、あなたの「右腕」となる人物を任命する

・あなたが一緒にやって心地よいメンバーを中心とした制作チームにする

・あなたの生徒の中で雑務をこなしてくれる学生や、制作に興味のある人物を引き入れる

そうしてそれぞれ部署を設置し、役割を与えてそれぞれの方面から実現へアプローチしていきます。

各部署の主なミッションは次の通りです。

| 【部署名】 | 【役割】 | 【ミッション】 |

| 主催者 | プロジェクト総責任者 | 全体の指揮、統括 |

| 制作チーフ | 実務レベルの責任者 | 各部署への指示、調整 |

| 会計監査 | アドバイザー | 会計チェック、助言 |

| デザイン部 | デザイン担当 | デザイン、コンセプト作り |

| スタッフ部 | スタッフ担当 | 技術、受付、舞台スタッフとの連携 |

| 広報部 | 広報担当 | SNS戦略立案、実行 |

| 総務部 | 総務担当 | 備品買い出し、雑務処理 |

決して一人の力では舞台制作はできません。チーム一丸となって行動していきましょう!

STEP4: 開催候補日を選定する

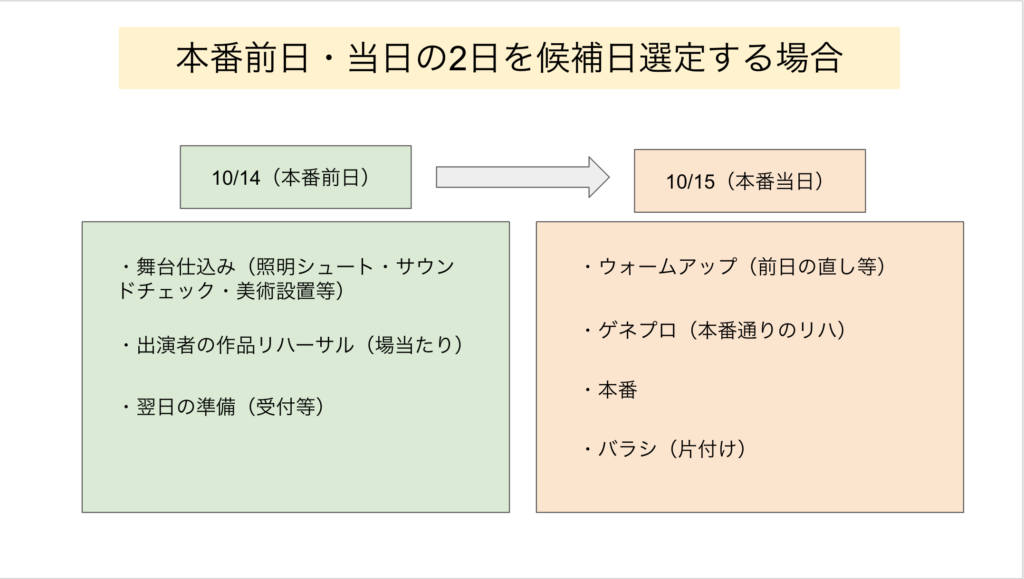

「いつ発表会を開催するのか」という候補日選定はとても重要ですね!それだけではなく、規模が大きく演出も凝った発表会にしたい場合は、「仕込み」と呼ばれる準備日も併せて連続して予定しておきましょう。

例えば10/15が本番当日としたならば、前日14日に「仕込み日」として、照明機材や音響機材の搬入、舞台美術の設置、さらにリハーサルなどもその日でやっておきます。

当日「2回公演」などの場合は、ゲネプロを前日に組み込むことも多いですね!

・タイムスケジュールが組みやすくなり、作品リハーサル(場当たり)の時間をしっかり確保できる

・テクニカルスタッフの手直しができるし、演出側のリクエストによる変更も対応しやすくなる

・「ゲネプロ」「本番」「バラシ」に集中できる

・2日間分の劇場利用代がかかる

・2日間分のテクニカルスタッフや舞台人員の人件費、食費、ケータリング費がかかる

・劇場抽選の倍率が高くなる

とはいえ、はるかにデメリットよりメリットが上回ります。2日間分のコストは、余裕をもった進行スケジュールのリターンと考えても妥当です。

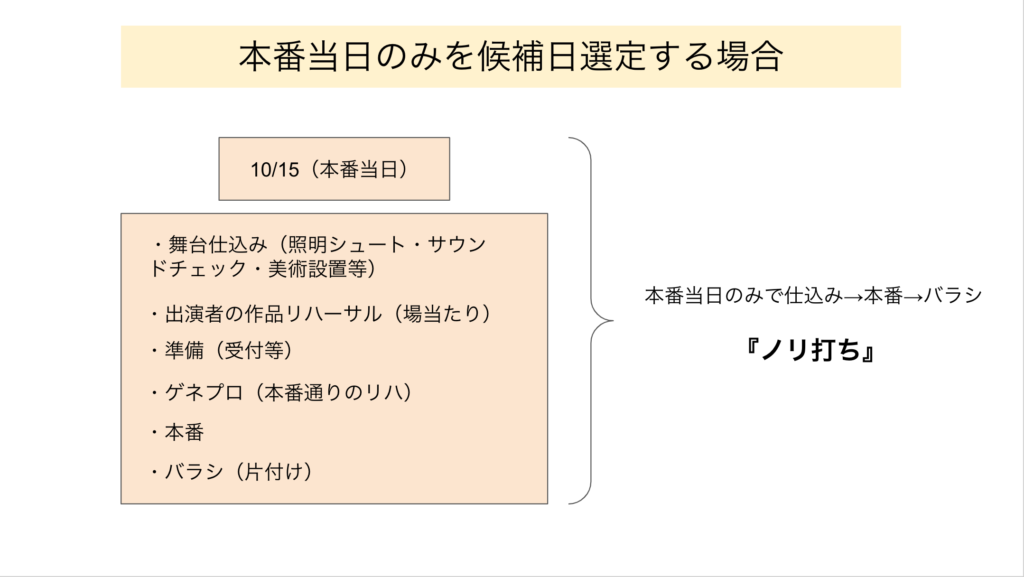

ちなみに、本番当日1日で「仕込み〜バラシ」まで行うことを「ノリ打ち」と呼びます。

どうしても2日間おさえることができない場合や、このあと述べる「劇場抽選」に外れるようなやむを得ない場合、その他にも、出演者規模が小さい、あるいは、ショーケース中心でそれほど凝った演出がない、などのケースで「ノリ打ち」を行うこともあります。

・1日分の劇場利用代で済む

・1日分のテクニカルスタッフや舞台人員の人件費、食費、ケータリング費で済む

・劇場抽選に通りやすい

・タイトなスケジュールになるため、満足なリハーサル時間を確保できない

・照明や音響に関する手直しする時間が取りにくいため、ある程度妥協点を探ったり諦めることも増える

・1日ですべてを行うため、体力、精神ともに非常に労力が必要である

ご自身の主催する発表会の規模や予算によって、『2日間』もしくは『ノリ打ち』を選択してみてください。

選択できましたら、次は以下の3つのポイントを紹介させていただきます。

・候補日は土日祝

・時期は半年〜1年後

・春や、特に秋はイベントシーズンなので激戦

発表会は主に「土日祝」に開催されることが多いです。キッズが多く出演するのであれば、親御さんも必ず応援に来ますので、学校も会社も休みである土日祝が望ましいでしょう。

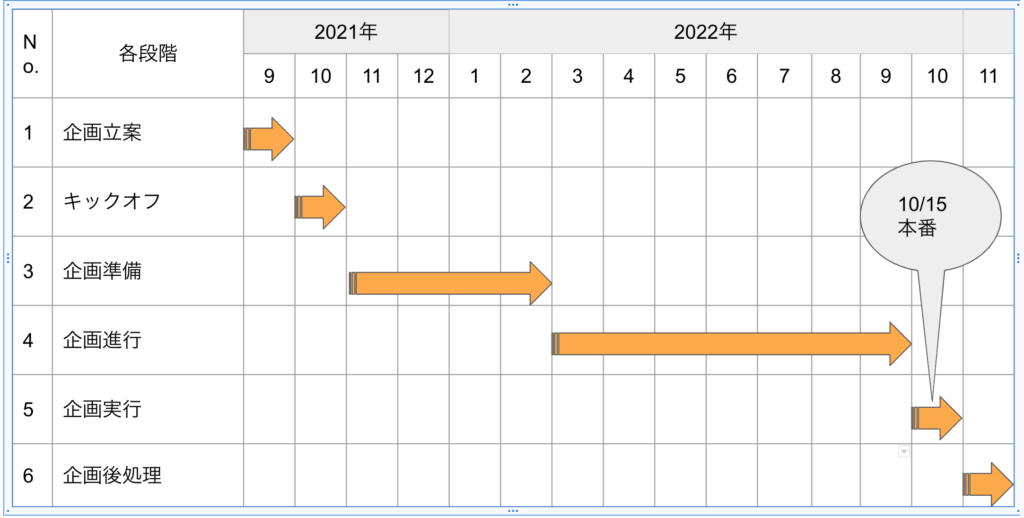

時期は「半年から1年先」の日程から選定します。チームを発足したてだと、半年後に開催するのは少々タイトですので「1年先」を見据える方が無難ですね。

上記図のように、企画立案をスタートし、キックオフミーティング(第1回ミーティング)を行い、スケジュールを立てながら各部署で行動に移していくことがポイントです。

STEP5: 劇場を選定する

もしあなたの発表会が100名を超える想定の出演者規模なら、中〜大ホール(収容人数500〜1000)をもつ劇場を選定することが望ましいでしょう。劇場選定では、以下のようなポイントをおさえてみましょう。

・拠点とする地域にあるかどうか

・アクセスは良いかどうか

・楽屋数や動線などが規模に見合っていて使い勝手が良いかどうか

抽選会に参加する

中〜大ホールを使用する(予約する)場合は、大抵の場合「1年前の同月初日に行われる抽選会」に参加する必要があります。あなた以外にも使用したい市民がいますので、平等に抽選となります。特に土日祝は競合が揃って倍率が上がりますので、くじ運も味方につけなければ勝てません。

抽選方法

抽選方法は施設によって異なりますが、くじ引きをして記載された数字の若い順から候補日を取っていく手法が多いようです。

2日間の候補日を抽選する場合は、こちらも施設によりますが大抵の場合、抽選の1巡目で「仕込み日」「本番日」と連続して取得することが可能です。詳しくは各施設に事前に問い合わせると良いでしょう。

抽選日が過ぎた後でも、キャンセルなどが入っている場合、ポンと空きが出ている可能性もあります。その際は、ホームページ等で確認し、電話予約も出来ますので根気よくいきましょう。

規模に見合ったホールや部屋を予約

ちなみに、中〜大ホールを予約すれば自動的に楽屋も付随してくる場合もありますが、出演者数によっては楽屋が全く足りないという場合もあります。

会議室やセミナーホール等、その劇場の別の部屋も一緒に予約しておきましょう。

金額の相場

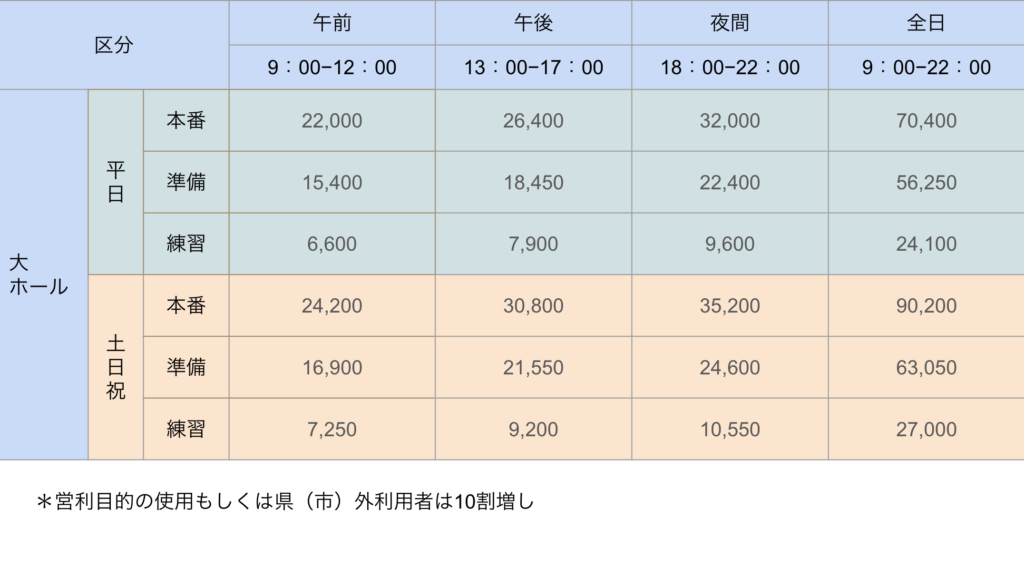

大抵の劇場の場合、「午前」「午後」「夜間」と区分別に料金が設定されています。さらに「仕込み・準備」「練習・リハーサル」「本番」とその区分内で「何を行うか」で金額は変わります。

劇場の公式ホームページには上記図のような料金表が必ず掲載されていますので、想定する利用区分に当てはめて事前に計算しておくとざっくり劇場の費用がわかります。「仕込み日」と「本番前」前日〜当日の2日間に渡って押さえる場合、だいたい10〜20万円でしょう。

ここに、舞台技術者(劇場付きの技術員)が日当1〜3万円程度、劇場の機材使用費約10万円弱、楽屋・練習室代(楽屋が足りない場合)2日間で1〜2万円程度が追加で徴収されます。

最終的には劇場におけるコストは30〜40万円とざっくり考えておくと良いと思います。もちろん最新の施設や格式の高い施設だと、60〜80万円程度は見ておきましょう!

STEP6: スタッフを外注する

劇場を選定したら、次は「スタッフの外注」に進みます。

スタッフの種類

発表会を行う場合は、演者が輝くために、裏方であるスタッフが必要になります。演出等により不要な場合もありますが、ざっと洗い出すと以下のような人員配置が必要です。

・照明スタッフ(チーフ1名+他4〜)…舞台照明を担当する

・音響スタッフ(チーフ1名+他3〜)…舞台音響を担当する

・舞台スタッフ(監督1名+他3〜)…舞台設置、進行等を担当する

・美術スタッフ(チーフ1名+他3〜)…セットを担当する

・映像スタッフ(チーフ1名+他2〜)…ビデオ撮影や配信等を担当する

・写真スタッフ(1名もしくは2名)…舞台写真を担当する

・受付スタッフ(チーフ1名+規模に応じて6〜)…当日の受付を担当する

この他、劇場専属の舞台技術員を配置しなければなりません。(これは劇場側によって用意されます)

外注方法

外注方法は2種類あります。

❶劇場専属のスタッフを外注する

❷信頼できるフリーランスや法人のスタッフを外注する(持ち込み)

まず、「❶劇場専属のスタッフを外注する」方法では、劇場選定→抽選→当選して予約を入れたのち、劇場との打ち合わせでそのままスタッフをお願いしたいと依頼する方法です。

主に「照明」「音響」「舞台」「美術」のテクニカルスタッフがこれにあたります。

・その劇場専門のスタッフなので、その劇場の管理や慣習に精通している

・外注方法が簡単で一手に照明、音響、舞台などが揃う

・各スタッフをそれぞれ持ち込むよりは割安なことが多い

・打ち合わせが形式的で、凝った演出がしにくい

・劇場によってスタッフの雰囲気が全く異なる

・初対面であることが多いので、お互いに信頼しきれない

「手間暇かけずに外注できる」「割安」「スタッフさんに特にこだわりはなく誰でも良い」という場合はこの❶の方法で外注すると良いでしょう。

一方で、「❷信頼できるフリーランスや法人のスタッフを外注する(持ち込み)」方法では、もうすでに信頼できるスタッフさんがいる場合の自分で外注して劇場に持ち込む方法です。

テクニカルスタッフは❶か❷の方法でも大丈夫ですが、「映像」「写真」「受付」各スタッフは「❷持ち込み」のみとなります。

・自分の信頼できるスタッフと仕事ができる

・すでに信頼という雰囲気が出来上がっているので、同じ方向で現場に臨める

・品質に関してはお互いに議論して作り込むことができる

・フリーランスや法人にそれぞれ外注するので比較的割高である

・その劇場が初めてであった場合、仕込みや管理等に時間がかかることもある

・劇場側と信頼する持ち込みスタッフと間に立って確認の業務連絡をすることが多い

「しっかり照明プランを作り込みたい」「音に関して信頼を置いている」「この舞台監督がいれば安心して舞台に集中できる」などがあれば、断然❷をオススメします。

見積もりをもらう

拘束日数や業務内容、プラン内容、工数によって様々ですので、一度企画書を渡して「こういう風にしたい」などの要望を伝えておきましょう。それによってスタッフ側も用意する機材やそれに伴う人員配置などを考えて、見積もりを出してくれます。

例)照明スタッフの場合

・人件費(仕込み、バラシで臨時で雇っている時もある)

・オペレーション費(照明卓を持ち込み、オペレーションする費用)

・プラン費(事前に打ち合わせしてオーダーを組み立てる費用)

・持ち込み機材費(ムービング等の機材を持ち込む費用)

現場により様々ですが、発表会規模の相場は30〜60万円くらいでしょう。音響スタッフも同様に「あなたのやりたいこと」に基本的には合わせた内容で20〜30万円くらいの見積もりがきます。舞台監督は2日拘束で8〜10万円が相場でしょう。

コスト削減したい場合は、遠慮なく相談するのも1つです。「ここを削れないか」等、妥協点を探してみましょう。

ちなみに、「照明」「音響」「舞台」を一括で引き受けている法人や個人店もあります。一社でテクニカルをすべて派遣するので、それぞれにかかる雑費や交通費、諸費用を考えれば、10万円くらいのコスト削減は可能でしょう。

STEP7: ゲストダンサー等のスケジュールをおさえる

発表会に花を持たせる「ゲスト」や「ミュージシャン」を呼ぶ場合も、この段階でスケジュールはおさえにかかりましょう。

・自身の発表会のコンセプト

・それに合わせたワークショップの企画

・出演報酬

・交通費

・リハーサルの日程

同時に上記も伝えておくと、スムーズですね!

ゲストの出演が決まれば、おさえる楽屋の数も、予算もだいたい目に見えてきますので、早いうちから段取りをしておくと後々助かりますよ!

STEP8: 仮予算を編成する

最後に、発表会を開催するにあたって最も大事なことが「予算の編成」です。

湯水のようにお金が湧いてくるのであればどんなものにお金をかけても問題ありませんが、そんなことは当然できません。売上とコストを荒っぽく出しておかないと、開催するだけで赤字となってしまいます。

売上動線を把握する

まず、開催する発表会の主たる売上とは何かというのをざっくり並べました。

・出演者が支払う参加費(例 150名×参加費5,000円=75万円)

・座席チケット料金(例 1枚2,500円×800席=200万円)

・広告料金(例 一口5,000〜15,000円枠が売れた=3万円)

・スポンサーや協力者からの寄付金(例 10万円)

計:約280万円

参加者が150名で参加費5,000円だと単純計算で75万円で、座席チケットが1枚2,500円で800席あるとすると200万円となります。150名の出演者が一人あたり5人の友達や家族を呼んでくれれば、十分な数字となりますね。

また、発表会のフライヤーやスペースに広告を置いて収入を上げる方法もあります。一口5,000〜15,000円程度が相場でしょう。

間接的な売上となりますが、発表会を開催するとなれば、出演者のレッスン受講数も必然的に増えていきます。それにあわせて各種リハーサルに参加していくので、普段のレッスン売上より+30〜40%あれば御の字でしょう。

最後に、あなたを支援してくれるスポンサーや協力者からの寄付金がある可能性もあります。こちらはもともとの想定には無い収入ですからあまり当てにしてはいけませんね。もし寄付があった場合は、出演者や手伝ってくれている制作チームへ還元すると良いでしょう。

コストを把握する

一方で、主たるコストとは何かというのをざっくり並べました。

・劇場使用代(例 2日間使用20万円+機材使用費10万円=30万円)

・テクニカルスタッフ外注費(例 照明40+音響30+舞台監督10=80万円)

・撮影班、写真スタッフ、受付スタッフ外注費(例 約6万円)

・お弁当、ケータリング代(例 5万円)

・リハーサル会場代(例 2万円)

・パンフレット印刷代(例 3万円)

・フライヤー印刷代(例 2万円)

・チケット印刷代(例 2万円)

・広告デザイン外注費(例 3万円)

・舞台備品代、その他雑費(例 5万円)

・謝礼、車代(例 1万円)

・ゲスト報酬(例 10万円)

・制作チーム報酬(例 80万円)

計 229万円

コスト削減は主催者の使命!

上記のようなざっくりした会計では、50万円ほどの残金が出ましたが、実際にはもう少し細々したところに払い出すため、あなた自身に入るお金は30〜40万円くらいです。これはこれで、無事成功と言えるでしょう。

ただし、発表会ではもう少し削れるところは削って、しっかり「還元」してあげることが大事です。出演者に何か記念品やプレゼントをあげて、次回も出演してもらえるように、継続してもらえるようにモチベーションを上げてあげることも投資となります。

まとめ

いかがでしょうか?主催者は発表会の総責任者です。

しっかり予算を把握し、みんなが盛り上がる環境を整えてあげるのが仕事ですね^^

ここまでお読みいただきありがとうございました!

Love!